Posted on 6月 16th, 2014 by IDAKA

ディオバン問題で、ノバルティス元社員が東京地検に逮捕されました。

ディオバン問題で、ノバルティス元社員が東京地検に逮捕されました。

容疑は薬事法違反となる「虚偽、誇大広告」。かりに元社員がデータを操作していたとしても、そのデータを広告で活用するのは別の部署ですから、元社員の行動と、広告所管の部署の行動をしっかり「線」で結ぶ証拠がないと、逮捕は難しいと言われていましたが、元社員と密接な関係にあった研究者らの裁量でできる、専門誌への投稿論文や、インターネットでの論文公開を、一種の「広告」と見なし、元社員を逮捕しました。逮捕にかける、地検の並々ならぬ「執念」を感じます。しかし、何度も繰り返しますが、己(オノレ)はこの件。すべての責任を元社員に押し付けて、一罰百戒で片づけることに大いなる疑問を抱いていいます。なぜかというと、今度の件は、業界の「構造問題」であり、「一人の悪人が、自らの私腹を肥やすために、周囲を欺いて、勝手に怪しからん事をした」という類のものではないと考えるからです。この件に絡んだ関係者の中で、元社員が社会的に、最も弱い立場にいます。にもかかわらずと言うか、だからこそと言いましょうか、昨年来、唯一個人として、メディアの集中砲火を浴び、叩けれ続けてきた。今回の件については、メディアの取り上げ方、取材姿勢にも、ものすごい違和感を感じています。一種の集団心理。「みんなで叩けば怖くない」というムードが感ぜられるからです。東京地検の捜査は終わっていないので、しばらく様子を見守るしかない。しかし、元社員を逮捕して終わりじゃあまりにお粗末。そう思います。

日本製薬団体連合会の木村政之理事長が、先週の保険薬価研究委員会の懇談会で「(国会議員を訪問していると)医療、医薬品業界への風当たりが強まっているのがひしひしと分かる」とおっしゃられていましたが、まさしくそうかもしれません。医療、医薬品業界は、色んな意味で「グレーゾーン」が大きいのです。「グレーゾーン」って言い換えれば「必要悪」、あるいは「ハンドルの遊び」、「それを言っちゃおしまいでしょう」と言って、みんなが不問にして済ませてきたことです。しかし、世の中、どんどん狭隘になっています。で「グレーゾーンを一切、なくせ」と。こうなるのです。

日本製薬団体連合会の木村政之理事長が、先週の保険薬価研究委員会の懇談会で「(国会議員を訪問していると)医療、医薬品業界への風当たりが強まっているのがひしひしと分かる」とおっしゃられていましたが、まさしくそうかもしれません。医療、医薬品業界は、色んな意味で「グレーゾーン」が大きいのです。「グレーゾーン」って言い換えれば「必要悪」、あるいは「ハンドルの遊び」、「それを言っちゃおしまいでしょう」と言って、みんなが不問にして済ませてきたことです。しかし、世の中、どんどん狭隘になっています。で「グレーゾーンを一切、なくせ」と。こうなるのです。

薬価の毎年改定。どうやら今回は見送られ、かろうじて15年4月改定はなさそうです。とは言え、15年10月に消費増税があることを忘れてはなりません。間違いなく「消費税を上乗せするだけでなく、実勢価に基づいて薬価を下げろ」という意見が出て来る。そうなると、ほとんど「毎年改定」みたいなもんです。

とまあ、色々ありますが、みなさん。変化の時です。己(オノレ)も流されないように、吹っ飛ばされないように、しっかり取材、執筆に務めます。充実した素晴らしい一週間をお過ごしください!

※写真上から厚労省のディオバン問題検討会、木村理事長

Posted on 6月 9th, 2014 by IDAKA

みなさん、お元気ですか?いやあ~、先週は降りましたねえ~。例年で言うと6月1か月分の降水量を、もう超えてしまったらしいですよ。さて、製薬業界と医師主導臨床研究が本格的に世間の批判にさらされて、ほぼ1年が経過しました。ディオバンの試験を巡る一連の疑惑に関する東京地検特捜部の捜査も、そろそろ最終局面を迎えているようです。7月には国家公務員幹部の人事異動があるから、少なくともそれまでには結論が出るのではないかと言われますが、どうでしょうか?実際、何らかの法律違反が問われ、起訴まで行くでしょうか?昨夏、雑誌医薬経済8月15日号に書いたように、己(オノレ)は、この事象を、製薬業界、医学界、専門誌ビジネスが密接に絡んだ「構造問題」と捉えているので特定企業の特定の人間を人身御供に1、2人しょっ引いたところで、何も解決しない。そんなトカゲの尻尾きりのような決着は、かえって良くない、とさえ考えています。が、どうなるでしょうか?しばらく様子を見守るしかないです。

で、一方、武田薬品のブロプレスと、臨床研究CASE―Jの疑惑、こちらは武田が第3者機関に依頼して調査しています。3月の記者会見で「調査は3か月くらいかかる」と話していたので、6月中には結論が出て、何らかの発表があっていいはずです。ただ、こういうケースがあると、いっつも思うんです。第3者機関といっても、依頼主が当の本人じゃないですか?しかも、依頼主からお金をもらって調査するわけです。だから、本当に、どこまで依頼主から独立して客観かつ冷徹な調査ができるのかなあ~って。そう思うんです。まあ、それはともかく、個人的には、ディオバンの疑惑より、ブロプレスのCASE-Jの方が、はっきりしていることが多くて、結論が出やすいと考えます。

で、一方、武田薬品のブロプレスと、臨床研究CASE―Jの疑惑、こちらは武田が第3者機関に依頼して調査しています。3月の記者会見で「調査は3か月くらいかかる」と話していたので、6月中には結論が出て、何らかの発表があっていいはずです。ただ、こういうケースがあると、いっつも思うんです。第3者機関といっても、依頼主が当の本人じゃないですか?しかも、依頼主からお金をもらって調査するわけです。だから、本当に、どこまで依頼主から独立して客観かつ冷徹な調査ができるのかなあ~って。そう思うんです。まあ、それはともかく、個人的には、ディオバンの疑惑より、ブロプレスのCASE-Jの方が、はっきりしていることが多くて、結論が出やすいと考えます。

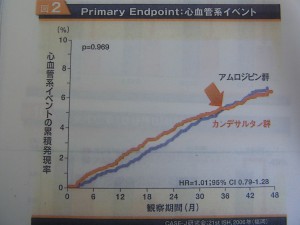

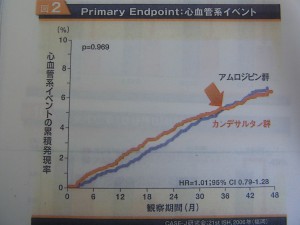

武田は3月の記者会見で「まだ論文になる前の研究グラフを、学会発表の段階でプロモーションに使ってしまいました。これは明らかに業界のルール違反でした。申し訳ございません」と早々に謝りました。しかし、この問題の焦点は「プロモーションが論文になるより前か後か」なんて、甘っちょろいところにはありません。ブロプレス(カンデサルタン)とアムロジピンの比較試験で、心血管イベントの抑制効果が、はじめのうちはアムロジピンの方がいいくらいなのに、30か月を超える辺りで、急にブロプレスが良くなる。【右上写真、日経メディカル06年11月号に掲載された武田の記事広告】ここからいくつもの疑惑が生じているのです。記者会見も近いと思われますので、改めて問題点を整理すると、こうです。

①途中から急にブロプレスの結果が良くなるのは、なぜなのか?人為的な操作が加わった可能性はないのか?専門家は「高血圧の治療で、途中で効果が逆転するなんてありえない」と言っています。手を加えていないにしろ、なぜ急に良くなったのか?武田はその要因を検証し、はっきり答えなければいけません。科学的に問題がなく、本当に途中から良くなるなら、患者のためにも、むしろ堂々と、プロモーションに使うべきです。

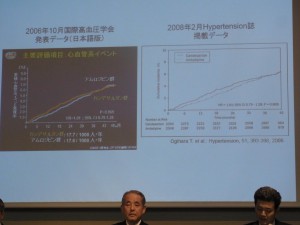

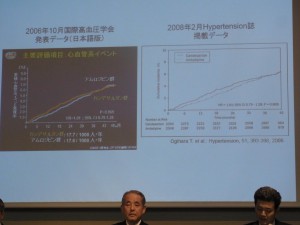

②06年10月に学会発表された時のグラフは、途中からブロプレスがアムロジピンと比べて良くなっているのが視覚的に鮮明にわかる(写真の左側、基本的に右上写真のグラフと同じもの)のに、08年2月に論文化されたグラフでは視覚的にはわからない(写真の右側)ようになっている。しかも論文では42か月以降の部分がバッサリ削除されている。それはなぜか?同じ研究結果なのに、なぜ、こうも視覚的に違うグラフが出来上がるのか?また、どういう意図で、42か月以降の部分をバッサリ削除することになったのか?

②06年10月に学会発表された時のグラフは、途中からブロプレスがアムロジピンと比べて良くなっているのが視覚的に鮮明にわかる(写真の左側、基本的に右上写真のグラフと同じもの)のに、08年2月に論文化されたグラフでは視覚的にはわからない(写真の右側)ようになっている。しかも論文では42か月以降の部分がバッサリ削除されている。それはなぜか?同じ研究結果なのに、なぜ、こうも視覚的に違うグラフが出来上がるのか?また、どういう意図で、42か月以降の部分をバッサリ削除することになったのか?

③ブロプレスとアムロジピンの効果が交差する部分を「ゴールデンクロス」と称して、あたかも長く使えば使うほど、ブロプレスの方がアムロジピンよりも効果が上回ると言わんばかりのプロモーションを実施したことに問題はないか?ディオバンでは誤った研究データをプロモーションに使ったことが「虚偽、誇大広告」の疑いを呼び、薬事法違反が問われています。武田が自分たちのプロモーションで「ゴールデンクロス」を、ことさら強調していたのは明らかです。右上1番目の写真、武田が記事広告で使ったグラフを観てください。「ゴールデンクロス」の部分に、ご丁寧にも、オレンジ色の矢印が付いています。一体、誰が付けたのでしょうか?さすがに「1人の社員が勝手に付けた」とは言えないでしょう。出版社に莫大なお金を払って記事広告を掲載したわけですから、間違いなく組織的な決済が必要です。

④企業の記事広告に、何度も自身の名前と顔写真を載せて「広告塔」となり、間接的に、企業のプロモーション活動の内容に「お墨付き」を与えた猿田享男慶応大学名誉教授、CASE―J研究代表ら、複数の学者、研究者らは何の責任も問われないのか?

ざっとこんなところです。記者会見では、最低、以上の部分は明らかにして欲しいです。で、3番目の写真は都内某所で撮影した紫陽花。花ってすごいですよね。自分がいつ咲くべきか。しっかり見極めている。梅雨時はこの人の出番です(*^_^*)

ざっとこんなところです。記者会見では、最低、以上の部分は明らかにして欲しいです。で、3番目の写真は都内某所で撮影した紫陽花。花ってすごいですよね。自分がいつ咲くべきか。しっかり見極めている。梅雨時はこの人の出番です(*^_^*)

では、みなさま充実した一週間をお過ごしください。

Posted on 6月 2nd, 2014 by IDAKA

ジェネリック医薬品(特許が切れた後に出てくる先発品と同一成分同一効能の医薬品=後発品)メーカーの団体、日本ジェネリック製薬協会が5月28日に開いた総会後の懇親会で、吉田逸郎会長(東和薬品社長)、澤井光郎副会長(沢井製薬社長)らが、後発品企業に課せられた使命と、現状を語りました。

ジェネリック医薬品(特許が切れた後に出てくる先発品と同一成分同一効能の医薬品=後発品)メーカーの団体、日本ジェネリック製薬協会が5月28日に開いた総会後の懇親会で、吉田逸郎会長(東和薬品社長)、澤井光郎副会長(沢井製薬社長)らが、後発品企業に課せられた使命と、現状を語りました。

吉田会長は14年度の薬価改定で、後発品の薬価への締め付けがかなり厳しくなったことを指摘しながら、「16年度までに国内の医薬品数量の60%を後発品に置き換える」とする政府目標の達成に意欲を見せました。沢井副会長も、とかく値引き競争に傾きがちな後発品市場に危機感を表明、「適正な価格」「適正な競争」を訴え、各社に「自制」を求めました。確かに4月からの薬価改定は、後発品にとって厳しいでしょう。これまで銘柄別に設定されていた薬価が、3つのグループに括られてしまったうえ、はじめて出てくる後発品でも、特定の成分で10品目を超えると、薬価は先発品薬価の半分(通常は7割)にされてしまうのですから。。。ただ、各社の経営が厳しいかと言えば、そうでもない。逆に、総じていいくらいです。今回、ジェネ協の総会会場も、恒例の東京プリンスから、かなり格を上げてザ・プリンスパークタワーに移りました。

吉田会長は14年度の薬価改定で、後発品の薬価への締め付けがかなり厳しくなったことを指摘しながら、「16年度までに国内の医薬品数量の60%を後発品に置き換える」とする政府目標の達成に意欲を見せました。沢井副会長も、とかく値引き競争に傾きがちな後発品市場に危機感を表明、「適正な価格」「適正な競争」を訴え、各社に「自制」を求めました。確かに4月からの薬価改定は、後発品にとって厳しいでしょう。これまで銘柄別に設定されていた薬価が、3つのグループに括られてしまったうえ、はじめて出てくる後発品でも、特定の成分で10品目を超えると、薬価は先発品薬価の半分(通常は7割)にされてしまうのですから。。。ただ、各社の経営が厳しいかと言えば、そうでもない。逆に、総じていいくらいです。今回、ジェネ協の総会会場も、恒例の東京プリンスから、かなり格を上げてザ・プリンスパークタワーに移りました。

いよいよ再編か?専門メディアは、このところ、そんな観測を建てて煽りますが、各社経営が順調なうちはそれはない。もう少し先になりそうです。ジェネ協の会員各社は、潤沢な収益を、どこに投入し、どこに向かうのか?まさしく、いまの選択、行動が5年後、10年後の姿を決めることになります。

いよいよ再編か?専門メディアは、このところ、そんな観測を建てて煽りますが、各社経営が順調なうちはそれはない。もう少し先になりそうです。ジェネ協の会員各社は、潤沢な収益を、どこに投入し、どこに向かうのか?まさしく、いまの選択、行動が5年後、10年後の姿を決めることになります。

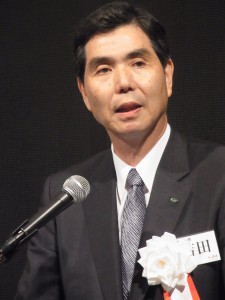

写真は右上から吉田会長、沢井副会長。そして近所の幹線道路上でけなげに咲いていた昼顔の花。みなさま。強烈に暑い日が続きますが、熱中症にお気をつけて。充実した素敵な一週間をお過ごしください!

Posted on 5月 26th, 2014 by IDAKA

日本製薬工業協会の会長に、大日本住友製薬の多田正世社長が就任されました。ただ、臨床研究を巡る製薬企業の不祥事が多発している現状から、先週21日の就任会見で、多田会長の口から出た言葉は「コンプライアンスの徹底」「社会的信頼の回復」など、まるで罪を悔いて更生を誓うような、重苦しいことばかりになってしまいました。

日本製薬工業協会の会長に、大日本住友製薬の多田正世社長が就任されました。ただ、臨床研究を巡る製薬企業の不祥事が多発している現状から、先週21日の就任会見で、多田会長の口から出た言葉は「コンプライアンスの徹底」「社会的信頼の回復」など、まるで罪を悔いて更生を誓うような、重苦しいことばかりになってしまいました。

製薬業界は、ちょっと前まで政府に「日本経済を成長させる牽引車」と持ち上げられていましたが、そうした期待感も、臨床研究を巡る不祥事で、陰りが出てきたような気が致します。会見でコンプライアンス問題ばかり、話さねばならなくなった多田会長も「内心忸怩たる思いがある」とおっしゃっていましたが、ちょっとさびしい感じがしました。記者の質問も、ほとんど臨床研究の不祥事に関するものばかり。みんな「正義の味方」気取りで、まるで事件を追う一般紙の社会部みたいです。

曲がりなりにも、会長就任会見ですから。いくらなんでも、これじゃ暗すぎる。業界専門記者としては、前向きな話も聞きたいですよ。で、己(オノレ)は敢えて、多田会長に、製薬産業の現状と将来について私見をお聞きしました。多田会長からは「知識、技術のすそ野が広い。創薬の社会的意味をより深く考え、リスクを取って投資すれば必ず報われる」と、前向きな回答が返ってきたので、ほっとしました。「歴代会長と比較して、知識、経験という点において、確信が不足している。もう少し時間をいただき、お、変わったなて言っていただけるようになりたい」と多田会長。今後のご活躍を期待したいです。

というわけでみなさま。素敵な一週間をお過ごしください。なぜかこのところ、暑い日が続きます。ご自愛ください!

Posted on 5月 19th, 2014 by IDAKA

先週はMeijiSeikaファルマと、ゼリア新薬の新社長の内定会見、そして第一三共の経営説明会などがありました。MeijiSeikaファルマの社長には国内営業、事業戦略で手腕を振るってきた小林大吉郎氏が内定、ゼリア新薬の社長には32年間社長を務めた前代、伊部幸顕氏の娘婿、伊部光弘氏が内定しました。

先週はMeijiSeikaファルマと、ゼリア新薬の新社長の内定会見、そして第一三共の経営説明会などがありました。MeijiSeikaファルマの社長には国内営業、事業戦略で手腕を振るってきた小林大吉郎氏が内定、ゼリア新薬の社長には32年間社長を務めた前代、伊部幸顕氏の娘婿、伊部光弘氏が内定しました。

MeijiSeikaファルマは海外事業強化を打ち出しながら、国内営業、事業一筋の小林氏を抜擢、「国内も海外も、マネージメントの基本は変わらない」と意欲満々でした。国内企業トップ、武田薬品が国際化を重視し、青い目の社長を迎える中でMeijiSeikaファルマは「純日本人マネジメント」で、海外事業強化に挑むことになります。

MeijiSeikaファルマは海外事業強化を打ち出しながら、国内営業、事業一筋の小林氏を抜擢、「国内も海外も、マネージメントの基本は変わらない」と意欲満々でした。国内企業トップ、武田薬品が国際化を重視し、青い目の社長を迎える中でMeijiSeikaファルマは「純日本人マネジメント」で、海外事業強化に挑むことになります。

ゼリアの新社長は前代の娘婿でしたが、4月に養子縁組を結んで、多胡姓から伊部姓になりました。42歳!!お若い!!「養子縁組は社長就任の絶対条件だったのか?」との質問に伊部幸顕現社長は「違う。それこれとは切り離して考えている」とのことでしたが、結果、世襲制が維持されたことになります。

ゼリアの新社長は前代の娘婿でしたが、4月に養子縁組を結んで、多胡姓から伊部姓になりました。42歳!!お若い!!「養子縁組は社長就任の絶対条件だったのか?」との質問に伊部幸顕現社長は「違う。それこれとは切り離して考えている」とのことでしたが、結果、世襲制が維持されたことになります。

第一三共は抗凝固薬エドキサバンを海外でも単独販売することを決断、過去数年悩まされたランバクシーの経営リスクも縮小していることを強調しています。同社は医療用、一般用、ジェネリックと手広く事業を進めるハイブリット経営を志向していますが、それは今後も維持していきます。ただ、こと日本市場では、大手新薬メーカーのジェネリック事業は苦戦が見込まれています。そこをどう乗り越えるか?注目です。

写真は右上から、Meijiの小林新社長、ゼリアの伊部新社長、第一三共の中山社長。それではみなさま、充実した素敵な一週間をお過ごしください。

Posted on 5月 12th, 2014 by IDAKA

こんにちは!みなさまお久しぶりです。GWも終わって二週目に突入。さすがに今週は「いやあ、休みボケでしてぇ~」って言い訳は使えませんぜ(笑)本気モードに入らないと!!で、お休み中も、ずっと続いていたのがSTAP細胞を巡る疑惑報道。結果、論文に不正があったということで、処理される方向になっています。で、簡便な方法で、色んな組織に分化するというSTAP細胞。結局のところ、あるの?ないの?ということになると、これがよくわかりません。「STAP細胞は、あります!!」「いや、ありません」。「私は見ました」「いや、私は見たことがない」って。。。なんだか、これ小学生の頃、流行ったUFOとか、ツチノコとか、サスカッチ(雪男)を巡る論議に似てませんか?完全に迷走状態に陥ってしまっています(笑)。

こんにちは!みなさまお久しぶりです。GWも終わって二週目に突入。さすがに今週は「いやあ、休みボケでしてぇ~」って言い訳は使えませんぜ(笑)本気モードに入らないと!!で、お休み中も、ずっと続いていたのがSTAP細胞を巡る疑惑報道。結果、論文に不正があったということで、処理される方向になっています。で、簡便な方法で、色んな組織に分化するというSTAP細胞。結局のところ、あるの?ないの?ということになると、これがよくわかりません。「STAP細胞は、あります!!」「いや、ありません」。「私は見ました」「いや、私は見たことがない」って。。。なんだか、これ小学生の頃、流行ったUFOとか、ツチノコとか、サスカッチ(雪男)を巡る論議に似てませんか?完全に迷走状態に陥ってしまっています(笑)。

学術研究の立場では「科学的に検証されている状況ではない」というのが正確な見解でしょうか。英国科学雑誌ネイチャーに、日本人女性の研究論文が掲載されるのは快挙だったので、1月の掲載と同時に小保方さんが、ものすごく脚光を浴びたわけです。しかし、実はその3か月前の10月。ネイチャーは日本人女性の論文をもう一つ掲載しています。東大病院の研究グループの岩部美紀氏。善玉ホルモン、アディポネクチンの受容体に作動するアディポロンという化合物についての論文です。まだ、マウスを使った実験段階ですが、これを経口投与すると、カロリー制限や、適度な運動をした後のような体内状態を作り出すことができることがわかりました。つまり、これを医薬品として飲めば、高カロリー、高脂肪の食事を続け、運動をしなくても、生活習慣病の予防ができるかも知れないのです。STAP細胞はバイオですが、こっちは低分子ですから、地味って言えば地味なんですが、実社会への応用という点において、STAP細胞よりはるかに、意義のある研究成果だと思います。にもかかわらず、世間はSTAP、STAP。アディポロンのアの字も出ません。アディポロン。今後、どうなるでしょうか?己(オノレ)は「超ぜいたく薬」「セレブご用達薬」にならないことを望みます。医薬経済5月15日号にそのあたりのことを書きましたので、ご興味のある方は是非ともご覧ください⇒http://shop.risfax.co.jp/products/list.php?category_id=2

学術研究の立場では「科学的に検証されている状況ではない」というのが正確な見解でしょうか。英国科学雑誌ネイチャーに、日本人女性の研究論文が掲載されるのは快挙だったので、1月の掲載と同時に小保方さんが、ものすごく脚光を浴びたわけです。しかし、実はその3か月前の10月。ネイチャーは日本人女性の論文をもう一つ掲載しています。東大病院の研究グループの岩部美紀氏。善玉ホルモン、アディポネクチンの受容体に作動するアディポロンという化合物についての論文です。まだ、マウスを使った実験段階ですが、これを経口投与すると、カロリー制限や、適度な運動をした後のような体内状態を作り出すことができることがわかりました。つまり、これを医薬品として飲めば、高カロリー、高脂肪の食事を続け、運動をしなくても、生活習慣病の予防ができるかも知れないのです。STAP細胞はバイオですが、こっちは低分子ですから、地味って言えば地味なんですが、実社会への応用という点において、STAP細胞よりはるかに、意義のある研究成果だと思います。にもかかわらず、世間はSTAP、STAP。アディポロンのアの字も出ません。アディポロン。今後、どうなるでしょうか?己(オノレ)は「超ぜいたく薬」「セレブご用達薬」にならないことを望みます。医薬経済5月15日号にそのあたりのことを書きましたので、ご興味のある方は是非ともご覧ください⇒http://shop.risfax.co.jp/products/list.php?category_id=2

で、写真はゴールデンウィーク中に立ち寄った京都で撮影。龍谷ミュージアムの敷地で、無邪気に遊ぶ子供たちと、京都区役所駅の構内にあった色鮮やかな鯉の彫金版。では、みなさま素敵な一週間をお過ごしください!

Posted on 4月 28th, 2014 by IDAKA

みなさま、お元気ですか?今回のゴールデンウィーク。飛び石の間を含めると、最大11日間のお休みになります。みなさまは、いかがお過ごしですか?己(オノレ)は普段やろうとしていてできていない身辺雑事を整理したり、大事な旧友たちに会ったり、心身を整えたり、おいしいものを食べたり、飲んだり、昼寝したり・・・って、チョッ、あなたっ!!(笑)。

みなさま、お元気ですか?今回のゴールデンウィーク。飛び石の間を含めると、最大11日間のお休みになります。みなさまは、いかがお過ごしですか?己(オノレ)は普段やろうとしていてできていない身辺雑事を整理したり、大事な旧友たちに会ったり、心身を整えたり、おいしいものを食べたり、飲んだり、昼寝したり・・・って、チョッ、あなたっ!!(笑)。

書いているうちに段々、自堕落になっていくようなのでここらで止めます(^_^.)。

書いているうちに段々、自堕落になっていくようなのでここらで止めます(^_^.)。

で、いつも薬新カフェをご覧いただき、ありがとうございます。本日4月28日、そして5月5日は更新をお休みさせていただきます。次回の更新は12日月曜日になります。引き続き、よろしくお願いいたしまーす。それではみなさま、充実した素敵な一週間をお過ごしください!!

Posted on 4月 21st, 2014 by IDAKA

政府の経済財政諮問会議で、本郷の旧帝大や、民間シンクタンク、財閥系企業のお偉いさんが「薬価の毎年改定」を提案したことが、医療、薬業界でちょっとした話題になっています。己(オノレ)の第一印象は「一体、どこまで腰を入れて出した提案なんだよ。またコケ脅かしかよ?」って感じです。そもそも「毎年改定」。新しい提案ではない。05年にも、散々、議論して、実現できなくて終わった経緯がある。性懲りもなくまた出してきたわけです。

政府の経済財政諮問会議で、本郷の旧帝大や、民間シンクタンク、財閥系企業のお偉いさんが「薬価の毎年改定」を提案したことが、医療、薬業界でちょっとした話題になっています。己(オノレ)の第一印象は「一体、どこまで腰を入れて出した提案なんだよ。またコケ脅かしかよ?」って感じです。そもそも「毎年改定」。新しい提案ではない。05年にも、散々、議論して、実現できなくて終わった経緯がある。性懲りもなくまた出してきたわけです。

ここでいう薬価とは、医療保険で支払われる医薬品の公定価格です。しかし、医療機関が医薬品を購入する時は、卸と交渉しますので、実際には公定価格より、安く購入します。つまり、医療機関は公定価格より安く買って、後から医療保険から公定価格で支払を受ける。だから実際の購入価格と、公定価格(薬価)に差額が生じる。その差額がそっくり医療機関に入ります。それがいいか、悪いかという議論は、また別のレンジなので、ひとまず置いておきますが、医療保険には「医薬品の公定価格は、できるだけ実購入価に近づけるべき」という考えが基本にあります。だから、その基本に沿って、2年に一回、実購入価を調査して、公定価格を改定します。つまり実購入価は、時の経過とともに、変動するから、それに合わせて公定価格を変えましょうということなのです。

で、改定は、いま2年に一回やります。一旦市場に出した医薬品の価格は下がることはあっても、上がることはないから、改定の度に、公定価格(薬価)も下がり続ける。経済財政諮問会議のお偉いさん達が「毎年改定」を提案するのは「2年に一回じゃなく。毎年やれ。そうすれば公定価格が下がる分、保険財政が楽になるんじゃん」っていうことなんです。でも、薬価を下げて浮いた財源で、保険財政が軽減されているかというと、そんなことないんですよね。薬価を下げて浮いた財源は、お医者さんや、看護師さん、検査技師さん、薬剤師さんの技術料(診療報酬)に回している。だからこそ、いまは薬価改定も、診療報酬改定も2年に一回、同時期にやっている。薬価を下げても、それは診療報酬に行くから、必ずしも医療保険財政が軽減されるわけではないんです。

ですから、お偉いさんが「薬価の毎年改定を実施して保険財政を軽減しよう」と主張するなら、まず「薬価と診療報酬は別物。両者の関係を断ち切ります」と明言し、そのうえで「薬価は毎年改定するけど、診療報酬は2年に一回のままだよ。薬価は下げても、それは診療報酬には回さないよ」とはっきり言うべきなんです。それを言わないで、提案資料に、おっかなびっくり、ちょこっと書いても、日本医師会はじめとする医療団体の反対に合って、また押し返される。へっぴり腰で、ビビりながら提案するなら、出しても意味ないんです。お偉いさん達は、それなりに給与待遇もいいんだら、お国のため、国民のために、もっと腹を据えた、しっかりした提案をして欲しいものです。今回の「毎年改定」の提案は、本当にじっくり考え、過去を検証して出したものなのでしょうか?己には、財務省の入れ知恵としか思えないんです。

あと素朴な疑問なんですが、「実購入価を公定薬価に適正に反映させる」という場合、果たして「毎年改定」は最善策なんでしょうか?もっといい方法はないでしょうか?医療機関と卸の交渉が成立し、購入価が決まった段階で、公定価格(薬価)も変えるのが、最も間違いがない正しいやり方でしょう。つまり「公定価格(薬価)」=「購入価格」です。ネット全盛の電脳社会です。不可能とは思えないんですが、いかがでしょうか?どうあれ、いまさら「毎年改定」は、単なる嫌がらせにしかならない気がします。

あと素朴な疑問なんですが、「実購入価を公定薬価に適正に反映させる」という場合、果たして「毎年改定」は最善策なんでしょうか?もっといい方法はないでしょうか?医療機関と卸の交渉が成立し、購入価が決まった段階で、公定価格(薬価)も変えるのが、最も間違いがない正しいやり方でしょう。つまり「公定価格(薬価)」=「購入価格」です。ネット全盛の電脳社会です。不可能とは思えないんですが、いかがでしょうか?どうあれ、いまさら「毎年改定」は、単なる嫌がらせにしかならない気がします。

で、写真上は経済財政諮問会議。内閣府の動画をPC画面上で撮影したので画像粗いです。すみません(汗)。それから下は己の誕生日。愛娘がレストランでパーティーを開いてくれました。最後に、このスィーツが出てきて、父ちゃん、感無量!!!!(泣)幼かった頃、こんな日が来るとは思わなかったです。うれしいもんですね。ちなみに「ちゃん」というのは己の呼称。「父親」の意です(笑)。では皆様、充実した素敵な一週間をお過ごしください!

Posted on 4月 14th, 2014 by IDAKA

武田薬品の肥満症治療薬オブリーンが薬価収載されないまま宙に浮いています。昨年9月に製造承認を得て、11月の中央社会保険医療協議会総会にかかったのですが、「体重減少率が2%じゃ、ちょっと走るのと変わらない」「脂質吸収抑制を謳っているに、それをしっかり証明する臨床データがない」などと散々叩かれて出直しを命ぜられました。で、先週4月9日。5か月ぶりに薬価収載の審議があったのですが、審議資料にオブリーンの名前はありませんでした。またも見送りになったのです。

武田薬品の肥満症治療薬オブリーンが薬価収載されないまま宙に浮いています。昨年9月に製造承認を得て、11月の中央社会保険医療協議会総会にかかったのですが、「体重減少率が2%じゃ、ちょっと走るのと変わらない」「脂質吸収抑制を謳っているに、それをしっかり証明する臨床データがない」などと散々叩かれて出直しを命ぜられました。で、先週4月9日。5か月ぶりに薬価収載の審議があったのですが、審議資料にオブリーンの名前はありませんでした。またも見送りになったのです。

これまで各社が果敢に開発を進めてきた肥満症治療薬のほとんどは、食欲抑制を狙って脳の中枢神経系に作用するものでした。ところがこれだと、うつなど副作用も強く、なかなか市場に出せません。米FDAに却下されて涙をのんだ企業も多い。一方、武田のオブリーンは消化管に作用して脂肪の吸収を抑える。要するに脂肪を吸収せずに、外に出しちゃう。下剤みたいな薬です。もちろん副作用は中枢に作用するものより、少ない。しかし、効き目もイマイチ、となるわけです。しかも同業他社が しのぎを削る肥満大国、米国を避けて、日本だけで製品化をもくろんでいました。確かに武田のMRは日本で評価が高いですから、ネシーナ、アクトス、ロトリガなどと「抱き合わせ」で使用を持ちかければ、臨床現場は「あんまり効かないけど、副作用は少ないから、とりあえず使っとくか」となり、使用が増え、武田は儲かるでしょう。しかし、オブリーン。本当に医療保険に不可欠な薬なのでしょうか?

しのぎを削る肥満大国、米国を避けて、日本だけで製品化をもくろんでいました。確かに武田のMRは日本で評価が高いですから、ネシーナ、アクトス、ロトリガなどと「抱き合わせ」で使用を持ちかければ、臨床現場は「あんまり効かないけど、副作用は少ないから、とりあえず使っとくか」となり、使用が増え、武田は儲かるでしょう。しかし、オブリーン。本当に医療保険に不可欠な薬なのでしょうか?

中医協は武田の「狡猾な戦略」を見抜いたかのように、薬価収載(保険適用)をペンディングにしました。次の薬価収載審議は5月。武田のオブリーンは中医協の壁をどう突破するか?

写真、上は中医協の審議風景。下は上野で撮影した屋台。花見客の襲来も、すっかり一段落して静かになった不忍の池の畔に出てた、おでん屋さん。懐かしき昭和の香りプンプンでしょ!?では、皆様、充実した素敵な一週間をお過ごしください!!

Posted on 4月 8th, 2014 by IDAKA

第一三共が品質問題でズーッと悩まされてきたインドの子会社ランバクシーを、同じくインドのサンファーマに実質的に売却することになりました。第一三共が持っているランバクシーの株式63.4%をサンファーマに渡して、代わりに第一三共がサンファーマの株を9%受け取るという株式交換形式です。

第一三共が品質問題でズーッと悩まされてきたインドの子会社ランバクシーを、同じくインドのサンファーマに実質的に売却することになりました。第一三共が持っているランバクシーの株式63.4%をサンファーマに渡して、代わりに第一三共がサンファーマの株を9%受け取るという株式交換形式です。

08年に、第一三共がランバクシーの株式63.4%を取得した時の費用は約5000億円。一方、サンファーマの株式9%は時価で約2000億円ですから、単純計算で約3000億円の損です。買収以降の体制整備、諸問題でランバクシーに投じてきたその他費用を勘案すると、損額はさらに数千億単位で膨らみます。要するにマイナス覚悟で売り払う「損切り」。とはいえ、ランバクシーが抱える問題がいつ解消できるのか、いまのところ全く不透明で、今後も費用がどんどん嵩む可能性があること。また、それによって第一三共のブランドが揺らぎ、株価が低迷しっぱなしになること。そういう「損失」を考えれば「勇気ある撤退!お見事!」と称賛したくもなります。

ただ、今度のサンファーマとの契約。一部情報によると「株式交換後も、ランバクシーの問題によって生じた費用は、第一三共にも、一定程度の負担義務が生じる」とあります。7日の記者会見では、明らかにされませんでしたが、もしそれが事実であれば、「第一三共はランバクシー問題から、スッキリ解放された」というには早いかもしれません。

ともあれ、昨日の記者会見で得た感触からすると、ランバクシー問題に一区切りついたので、次の株主総会では取締役級の人事があるかもしれません。【写真=第一三共の中山讓治社長、7日の記者会見にて】

ディオバン問題で、ノバルティス元社員が東京地検に逮捕されました。

ディオバン問題で、ノバルティス元社員が東京地検に逮捕されました。 日本製薬団体連合会の木村政之理事長が、先週の保険薬価研究委員会の懇談会で「(国会議員を訪問していると)医療、医薬品業界への風当たりが強まっているのがひしひしと分かる」とおっしゃられていましたが、まさしくそうかもしれません。医療、医薬品業界は、色んな意味で「グレーゾーン」が大きいのです。「グレーゾーン」って言い換えれば「必要悪」、あるいは「ハンドルの遊び」、「それを言っちゃおしまいでしょう」と言って、みんなが不問にして済ませてきたことです。しかし、世の中、どんどん狭隘になっています。で「グレーゾーンを一切、なくせ」と。こうなるのです。

日本製薬団体連合会の木村政之理事長が、先週の保険薬価研究委員会の懇談会で「(国会議員を訪問していると)医療、医薬品業界への風当たりが強まっているのがひしひしと分かる」とおっしゃられていましたが、まさしくそうかもしれません。医療、医薬品業界は、色んな意味で「グレーゾーン」が大きいのです。「グレーゾーン」って言い換えれば「必要悪」、あるいは「ハンドルの遊び」、「それを言っちゃおしまいでしょう」と言って、みんなが不問にして済ませてきたことです。しかし、世の中、どんどん狭隘になっています。で「グレーゾーンを一切、なくせ」と。こうなるのです。