みなさん、お元気ですか?いやあ~、さんむいですねえ~。深夜外を歩いているだけで、手足の先が凍るようです(笑)

みなさん、お元気ですか?いやあ~、さんむいですねえ~。深夜外を歩いているだけで、手足の先が凍るようです(笑)

さて、ファイザー日本法人の新社長に原田明久氏が就任(12月1日付)しました。

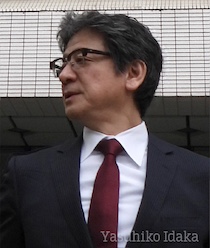

ファイザー日本法人は05年に、当時の社長ソーレン・セリンダー氏が300人もの社員を指名解雇しようとして組合と激突、一般各紙も取り上げる大騒動となりましたが、翌年、生え抜きの日本人、岩崎博充氏を社長に据えて騒動を丸く収めました。「やっぱり日本法人の社長は、日本人の方が落ち着きがいいやね」というムードになり、09年、はやり生え抜きの梅田一郎氏が、岩崎氏の次の社長に就任しました。岩崎氏も、梅田氏も営業出身で、いわゆる日本型企業経営を熟知しており、顧客(医療機関、卸)や、従業員との交流、やり取りにたけていました。そして今回、梅田氏に代わって、原田氏が新社長に就任しました。しかし、原田氏は、とくに日本での営業、経営に明るいわけではありません。金沢大医学部卒でロンドン大に留学、ファイザー日本法人に入社したのは99年で、主に従事してきた業務は臨床開発です。

岩崎氏も、梅田氏も、原田氏も同じ日本人ですが、社長としてのミッションは違うでしょう。日本の医薬品市場は、かつてのような勢いはありません。当然、グローバル企業の日本法人は「何をしているんだ!マザーマーケットの伸びが鈍化していても、大型品はできるだけ早く発売しろ!!!世界で売れる薬をパイプラインに提供しろ!!」と、本国から尻を叩かれることになります。日本国内の顧客や従業員との、やり取りを密にし、関係を円滑に進めているだけでは、もはや売り上げは伸びないし、評価してもらえません。研究開発を通じて、本国が策定するグローバル戦略にどれだけ貢献しているかが問われる時代なわけです。臨床開発のプロである原田氏が社長になったのは、そんな背景があってのことです。

写真は、ファイザー日本法人新社長、原田明久氏。臨床開発の経験を経営にどう生かすか。注目です。それでは皆様、素敵な一週間をお過ごしください。

みなさんお元気ですか?いつも冷静な先生も走り出す。そんな忙しい季節の真っ最中。そうです!!「師走」(12月)です。あっという間に2週間目に突入しました。まあ、わたくしは年がら年中、走り回っていますが(;^ ^)

みなさんお元気ですか?いつも冷静な先生も走り出す。そんな忙しい季節の真っ最中。そうです!!「師走」(12月)です。あっという間に2週間目に突入しました。まあ、わたくしは年がら年中、走り回っていますが(;^ ^)

さて先週、中外製薬のバイオ抗体の原薬工場見学会がありました。その名も「UK3」。イギリスじゃないですよ。れっきとした日本の工場です。浮間の「U」。東京都北区の「K」で「UK」!同地での生産プラントは3つ目。なんで「UK3」!!稼働したら、中には入れないんですが、稼働前なので特別に中まで見せてくれました。すっごいですよ。大きなタンクを、いくつものパイプ管が複雑に交差しながら接続しています。床はピッカピカ。まるで宇宙ステーションの中にいるようです(笑)。6000lの培養タンク6基、精製ライン2系列を生産量に沿って、自由に組み合わせて使用できるそうです。少量多品種の原薬を低コストで、効率よく生産可能になります。中外は、このプラント建設に372億円投じました。コスト削減の一環で、原薬の生産拠点を海外に移す企業もある中で、あくまで国産にこだわる中外製薬。経営陣の心意気を感じます。ここで作った医薬品を最終消費者である我々患者が、安価で使用できるようになれば言うこと無しですね!!!

写真は中外「UK3」の培養タンク。本邦で最初で最後の見学会でした。それではみなさん。寒くて忙しい時期ですが、暖かくして。。素敵な一週間をお過ごしください。

みなさん、お元気ですか?いやあ~、18年4月の薬価制度改革、いよいよ正念場を迎えました。前回も触れましたが、今回の改革は、あれもこれもテンコ盛り。新薬、長期収載品(特許が切れた医薬品)、後発医薬品、それぞれに厳しい!!!!製薬産業の在り方、そのものを根本的に問い直す内容になっています。日米欧製薬団体は「再考すべき」と政府に迫っていますが、どこまで押し戻せるでしょうか?

みなさん、お元気ですか?いやあ~、18年4月の薬価制度改革、いよいよ正念場を迎えました。前回も触れましたが、今回の改革は、あれもこれもテンコ盛り。新薬、長期収載品(特許が切れた医薬品)、後発医薬品、それぞれに厳しい!!!!製薬産業の在り方、そのものを根本的に問い直す内容になっています。日米欧製薬団体は「再考すべき」と政府に迫っていますが、どこまで押し戻せるでしょうか?

「すでに外堀を埋められてしまった」。そんな悲観論も漂っていますが、外資系企業を代表する米国研究製薬工業協会(PhRMA)、欧州製薬団体連合会(EFPIA)ジャパンの代表はあきらめていません。国内の業界団体以上に強く反発し、日本の政府の薬価引き下げ政策に「海外で生み出した研究開発の成果(新薬)にただ乗りしようというのか」「これでは店じまいしろと言っているようなものだ」と怒っています。議論の舞台となる中央社会保険医療協議会・薬価専門部会は、今週は開かれないようです。おそらく水面下で、熾烈なやり取りが繰り広げられているはずです。今月末の予算編成まで残すところあと数週間。引き続き情勢を追っていきます。

写真は先週開かれた薬価専門部会で意見陳述を終えた業界代表。最も長くかつ激しく政府案に反発したPhRMAのパトリック・ジョンソン 在日執行委員会委員長(日本イーライリリー社長、左)に、日本製薬団体連合会の多田正世会長(大日本住友製薬社長、中央)と日本製薬工業協会の畑中好彦会長(アステラス製薬社長、右)が話しかけている場面です。それではみなさん!素敵な1週間をお過ごしください。

みなさん、お元気ですか?

薬価制度(医療保険から支払う医薬品の価格を決めるルール)が18年4月の改定で大きく変わります。先週、改革の方向性がほぼ決まりました。厚労省は、製薬企業各社に11月29日木曜日までに、新ルールに基づく加算(革新的新薬創出等促進制度)や、薬価維持(基礎的医薬品)の対象品目を提出するように指示しました。各社の薬価担当者は資料作成に追われています。

薬価制度(医療保険から支払う医薬品の価格を決めるルール)が18年4月の改定で大きく変わります。先週、改革の方向性がほぼ決まりました。厚労省は、製薬企業各社に11月29日木曜日までに、新ルールに基づく加算(革新的新薬創出等促進制度)や、薬価維持(基礎的医薬品)の対象品目を提出するように指示しました。各社の薬価担当者は資料作成に追われています。

今回の制度改革は、かなり厳しく切り込んでいます。革新的な新薬は高く評価するが、そうでない医薬品の薬価はどんどん下げて、最終的にはすべて後発品と同じ価格にする。さらに後発品も古いものは可能な限り薬価を切り下げる。そんな内容です。こうなるのは前から予測できていたわけですが、制度改革は、もう少し先だと考えてビジネスモデルチェンジを先延ばしにしている企業もありました。そういう企業は、かなりのダメージを受けるでしょう。近く中央社会保険医療協議会・薬価専門部会で、業界代表がどんな見解を示すか、注目です。

写真は週末に訪れた酒房にて。癒されます(*^_^*)それでは皆様。素敵な一週間をお過ごしください。

みなさんお元気ですか?本日は晴天なり!!太陽の光が気持ちよい朝です。

さて、薬価制度改革。先週17日に一般各紙、そして一部業界紙が「政府原案」なるものを記事にしています。しかし、一体、「政府原案」ってなんだ????よくわからないですよね。本来、薬価制度改革は、中央社会保険医療協議会の薬価専門部会で議論するのが筋なのに、この部会は10月27日に開かれたのが最後で、11月は開かれていない。そうした中で、突然の「政府原案」です。安倍政権が官邸主導の政策決定を強め、本来の政策決定プロセスが崩壊しつつあるのは、みなさま知っての通りです。だからこそ、ニュース媒体は、もっと丁寧に報じるべきでした。ニュースの基本は5W。「when=いつ」「where=どこで」「who=誰が」「why=なんで」「what=何をした」が大事です。「政府原案」なんて、曖昧模糊とした言葉を使っていると、知らぬ間に為政者にコントロールされる可能性があります。

で、各紙が報じた「政府原案」。厚労省が17日に開かれた自民党の社会保障制度に関する特命委員会(野田毅委員長)と、製薬業界団体に提示したものです。すでに前日16日夕刻から、自民党の厚労関係議員には配られていました。で、16日夜の段階で、いくつかのニュース媒体の記者が「厳秘」とマークされた薬価制度改革案の資料を入手し、翌日の新聞で報じたというわけです。「厳秘」とマークされているのに、こんなに「オープン」になっちゃっているのですから、どこかで誰かが意図的に流しているとしか思えないですね。まあ、オープンなのはいいことですが。。。まず、メディアにリークして、社会の反応を観る。いわゆる「アドバルーン」戦略は、権力の常套手段です。

菅義偉官房長官は17日の記者会見で「報告を受けていない」とし、官邸の関与を否定していますが、ここまでガッチリした資料があって、こんなに漏れているわけですから少なくとも内閣府の担当者は知っているでしょう。

明日22日、久しぶりに中医協薬価専門部会が開かれます。委員から「政府原案」なるものについて「我々の頭越しに、公表するとは何事だ」という声が出るかもしれません。でもそれさえポーズ。中医協も会合前に、厚労省の説明を受けていないはずはないですから。というわけで、薬価制度改革の従来の決定プロセスは崩壊、すべてが水面下で決まる世の中になりました。昭和に逆戻りってことです。(笑)

写真は近くのカフェで。休みの午後のひと時。それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください。

みなさん、お元気ですか?さて本日11 月20日月曜日に更新予定の本ブログなんですが、所要により明日11 月21 日火曜日中に更新を延期させていただきます。

大変、恐縮です。何卒、よろしくお願いいたします。

みなさん、お元気ですか?屋内はどこも暖房を入れ始め、空気が乾燥しているので、喉をやられる方が多いようです。かくいう私もその1人。かれこれ2週間かかってようやく治りました。お気を付けください。

みなさん、お元気ですか?屋内はどこも暖房を入れ始め、空気が乾燥しているので、喉をやられる方が多いようです。かくいう私もその1人。かれこれ2週間かかってようやく治りました。お気を付けください。

さてSNSを使った凶悪犯罪が後を絶ちません。Facebook、twitter、LINEとツールがどんどん拡大し、いまや政府、団体、企業が活用するようになっています。しかし、どうやら曲がり角に来たようです。とくに個人利用。凶悪犯罪の続出で、その「副作用」が注目されるようになりました。

SNS(Social Networking Service)。グーグルの辞書によると「個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと」とあります。無料だし、簡単に登録できるので、急速に普及しました。しかし、只ほど高いものはない。SNSで、やり取りした情報は間違いなく運営管理会社が蓄積、分析しています。例えば製薬関連のやり取りをしていれば、その関連の人材紹介、スニーカーを話題にすれば、その関連の製品紹介など、おせっかいな広告が頼んでもいないのに勝手にPC上に現れます。「そのくらいいいじゃない」と思うか、「いやだな」と思うかはその人次第です。ただ、自分の情報がダダ漏れになるということは再認識しておくべきでしょう。一度、投げたボール(個人情報)は、すべて相手(管理運営会社、そして不特定多数のネット利用者)の手中に入り、取り戻せないということです。

製薬各社も社員向けにガイドラインを作成し始めました。「個人で利用するのは自由。だがしかし会社のことは切り離して使用するように」というケースが多いようです。SNSで個人的な会社の悪口、愚痴を流されたら、真意不明のまま拡散し、どんな影響が出るか。。。。ややこしいですからね。

逆に会社を良く言う場合でも要注意です。SNSは、あんまり深く考えずに無邪気に文章が流せるのですが、だからこそ、書いている人の見識、教養、知識、品格が出やすい。つまり書いている人が自覚していようがいまいが、外部からは、その人の本性、性根がつかみ易いのです。今でも陰で「〇カ(〇鹿)発見器」といわれているくらいですから(笑、失礼)。。。。個人の責任でSNSを使用し、それが社会にどう受け止められようが、それはそれで自由かもしれませんが、所属企業のイメージに直結する場合は、野放しにはできないでしょう。いずれにせよ、今一度、SNSとは何か?どんな効用があり、どんな副作用があるか?どう使うべきか?社会、企業、個人は改めて考える時期が来ています。

※ちなみに「薬新カフェ」は私が私自身の見解を私自身の責任において一方通行で社会に発信するブログです。誰かと「つながる」ことを意図しておらず、双方向のやり取りも期待しておりません。(もちろん、いただける、ご意見、ご指摘は大歓迎です!!現に励ましのコメントをいただき、大いに勇気付られています。曖昧な「いいね」で結びつく関係性を求めていないということです。)したがってSNSとは全く違う代物です。

写真は散歩中に撮影。ご近所の庭から突き出た枝に柿の実が沢山なっていました。うらやましい(笑)秋ももうすぐ終わりです。みなさん、素敵な一週間をお過ごしください!!

みなさん、お元気ですか?3連休はいかがでしたか?とても過ごしやすい日々でしたね。

みなさん、お元気ですか?3連休はいかがでしたか?とても過ごしやすい日々でしたね。

さて18年度の診療報酬・薬価制度改革が大詰めを迎えております。しかし、医療費の効率化、医薬品使用の適正化は、何も診療報酬や薬価制度をいじくるだけが唯一の手段ではありません。診療報酬が高いとか、薬価が高いとか。金銭的な損得に左右されずに、医療や医薬品提供に関わる人たちが、恒常的に効率化につながる行動をとれば、それが一番いいわけですから。。

で、ここ最近、厚労省で、最も熱い議論を展開している高齢者医薬品適正使用検討会。17年4月に発足し、合計5回会合を開いていますが、これまで手付かずだった問題に毎回鋭く踏み込んでいます。10月30日の会合では「製薬企業のMR(医薬情報担当者)は医療機関に薬を売り込むばかりで、多剤服用について問題意識がない」という発言が出ました。製薬企業にとっては耳の痛い話でしょう。今後は状況に応じて「医薬品使用抑制」「減薬」を薦めることもMRに役割になるかもしれません。現に医療現場は、それを求めているわけです。

それからズルしている医療機関の存在も暴露されました。16年度の診療報酬改定で患者に投与する薬剤を2種類以上減らすと、医療機関に250点(2500円)入る仕組みができたのですが、自分の医療機関では2種類以上減らして、250点もらっておいて、患者には減らした薬を別のクリニックに行ってもらうように指示しているケースがあるという問題提起があったのです。日本医師会の委員は「あっても間違いではない」と開き直ったようですが、これってどうですか?保険薬局でも、同じような行為があって大騒ぎになっていますが、病院、診療所は、今のところほとんどスルー。力の弱い者は叩くが、力が強い者の不正はほっかむりして観なかったふりして通り過ぎる。これでは不公平でしょう。

高齢者医薬品適正使用検討会。これからもどんどん臨床現場で行われている薬剤使用の闇に切り込んでほしいです。

写真は連休中に撮影。古民家をリノベーションしたカフェで。午後の日差しが窓から優しく入り込み、ゆったりしたムードを作っていました。それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください。

みなさん、お元気ですか?先週、先々週と連続で台風が上陸。引きこもりがちの週末でした。ゆっくり読書もできるし、秋の長雨もまたいいもんです。

さて18年度の薬価制度改革論議がいよいよ佳境を迎えます。12月末までにはすべて決着させなければならないので、これからが正念場です。そんな中、業界代表で意見を述べてきた加茂谷佳明氏(塩野義製薬上席執行役員東京支店長兼渉外部長)が任期満了(10月29日付)で中央社会保険医療協議会(中医協)の専門委員を退任しました。中医協委員、専門委員の任期は最長3期6年。加茂谷氏は満期退任です。製薬業界の薬価問題について、もう何十年もご担当されているプロフェッショナル中のプロ。さわやかなお人柄で、内外の信頼、信望も厚い方です。中医協で、診療側(医師会)、支払い側(保険組合など)から厳しい突き上げを受けても、天性のバランス感覚で答弁し、収めてしまう。よくある「一度、持ち帰って次回、答弁します」という対応がほとんどない。優れた専門委員でした。ただ、日本製薬団体連合会・保険薬価研究委員会の委員長という立場は来年6月まで任期があります。中医協の専門委員は退任しましたが、「カモさんパワー」で大いにバックアップして欲しいです。「お疲れ様です」というのはまだチト早いですね!!

さて18年度の薬価制度改革論議がいよいよ佳境を迎えます。12月末までにはすべて決着させなければならないので、これからが正念場です。そんな中、業界代表で意見を述べてきた加茂谷佳明氏(塩野義製薬上席執行役員東京支店長兼渉外部長)が任期満了(10月29日付)で中央社会保険医療協議会(中医協)の専門委員を退任しました。中医協委員、専門委員の任期は最長3期6年。加茂谷氏は満期退任です。製薬業界の薬価問題について、もう何十年もご担当されているプロフェッショナル中のプロ。さわやかなお人柄で、内外の信頼、信望も厚い方です。中医協で、診療側(医師会)、支払い側(保険組合など)から厳しい突き上げを受けても、天性のバランス感覚で答弁し、収めてしまう。よくある「一度、持ち帰って次回、答弁します」という対応がほとんどない。優れた専門委員でした。ただ、日本製薬団体連合会・保険薬価研究委員会の委員長という立場は来年6月まで任期があります。中医協の専門委員は退任しましたが、「カモさんパワー」で大いにバックアップして欲しいです。「お疲れ様です」というのはまだチト早いですね!!

写真は先週10月29日に撮影。加茂谷氏が専門委員として参加する最後の薬価専門部会で。それでは皆様、素敵な1週間をお過ごしください。