Posted on 2月 7th, 2022 by IDAKA

みなさん、こんにちは!今週は降雪予想も出ていて、めちゃ冷えますね。

さて新型コロナの感染拡大で、まぁ~たまた、まん延防止措置が延期される見通しです。どうするんですかねえ~これ?

リモートはもう本当に飽き飽きしました。というか疲れますね、これは。移動時間がなく一定の場所で、途切れなく何らかの作業を続けている。自分の仕事の場合、「一生活者」から「取材者」、そして「執筆者」になって、また「一生活者」に戻るというのが、大きな流れなんですが、リモートだと、合間合間に「変身時間」がない。

なんでもかんでも「リモートでいい」という意見もあれば「いやいや、やはりリアルな交流が必要」という意見もあります。私も、リモートの利便性を大いに享受しておりますが、同時に何かを少しづつ失っている気がする。初対面のあいさつ、懇親、深い議論はどうもやりづらい。液晶画面に映ったヒトの幻影、デジタルに置き換えた合成音声で、いくら交流しても、伝えきれない何かが残る。これは飽くまで私の直観、感触に過ぎませんが、おそらく今後、きっと学術的な研究が進み、リアルの価値を証明してくれるでしょう。リモートで大儲けしたり、得している力のある人がわんさかいて、その人たちが嫌がるから、時間はかかるかもしれませんが。。。。。

まあ、私の講演は、当然ながらどこまで行っても一ジャーナリストの見方でしかありません。ただ、心がけていることがあります。単に事象の是非を問うたり、特定の組織、企業をやり玉に挙げて批判のための批判を繰り返すような発信はしないということです。ジャーナリストだからこそ見えてくる本質、ジャーナリストだからこそ提示できる発展的な展望を発信します。このオンデマンドでは、財務省の審議会委員を務めておられる堀真奈美先生(東海大教授)の講演、対談も同時収録されています。お時間がございましたら、是非、ご覧ください。

写真は神保町の古書店。こんな風景もいずれ無くなってしまうのでしょうか?それでは皆様、素敵な一週間をお過ごしください。

【IQVIAセミナー】

Posted on 1月 31st, 2022 by IDAKA

みなさんお元気ですか?

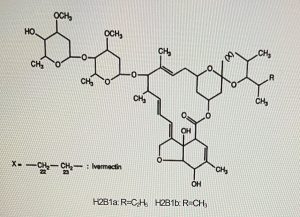

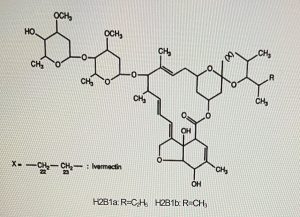

最近、イベルメクチンを発見した大村智先生の著書を読みました。イベルメクチンは、抗寄生虫薬や疥癬治療薬として絶大な効果を発揮する薬です。

◆きっかけは川奈ゴルフ場近くの土壌採取から

よく知られている話ですが、この薬の発見はホント奇跡的。何度聞いても感動してしまいます。大村先生が静岡県伊東市川奈のゴルフ場に行った際、近くの土壌を採取、その土壌の中にいた放線菌がイベルメクチンの素(エバーメクチン)を産生していたというのです。それが、いまでは病で苦しむ世界中の患者を救っています。新たな適応症も次々に獲得しています。勿論、医薬品として世に出るまでには、分離、合成、精製など他にも大変なハードルがあったのですが、始まりは「ゴルフに行ったから、とりあえず近くの土を持って帰って調べてみよう」という大村先生の素朴な行動です。こんな偶然もあるんだなあとつくづく感慨深く思うのであります。

とはいえ、19世紀の細菌学者パスツールはこう言っています。「幸運は用意された心のみに宿る」。すなわち、しっかり準備していない人に、幸運やってこないんだよってことでしょう。大村先生のイベルメクチン発見も、単なる偶然ではなく、大村先生が常日頃、どんな時でも、新薬の開発に心を砕いていたからこそ、そのきっかけがつかめたと言えるかもしれません。

◆「人まねしない」 イノベーター、クリエーターの覚悟

大村先生の新薬開発の基本姿勢は、ほかの研究者や大手企業が手掛けている物質は、絶対にやらない。「人まねはしない」ということだそうです。人まねをベースに改良すればそこそこのものは生まれるかも知れないし、そちらの方が研究者としての安泰も早いかもしれない。しかし大村先生は、敢えてそうはしなかった。新薬の発見、開発にかける執念、意気込みが、もう根っこから違うんですね。

このエピソードは医薬品に限らず革新的な技術やモノ、サービスで社会貢献したいと考える人間にとって、大きな教訓、励みになるのではないでしょうか。

◆新型コロナの効果は治験結果を待つべき

イベルメクチンは今、新型コロナ治療薬として期待されています。ただ、新型コロナに効くかどうかは現在、治験中で正式な試験結果を待つのが、科学者として誠実なあり方だと思います。なんか、結構、発言力のある一部の医師会リーダーが一時、「国の責任でイベルメクチンを早く使えるようにしろ!」とかしきりに言ってて、ビックリする(医師の判断で使うのは問題ないのに)とともに、この国の医療は大丈夫なのかなあ?と怖くなりました。新型コロナのイベルメクチン効果は、現時点で「絶対効く」とか、「絶対効かない」とか、ゼロ、イチで言い切ることは厳に慎むべきだと思います。

写真はイベルメクチンの化学構造式。厚労省の公表資料を撮影。それではみなさま素敵な一週間をお過ごしください!

【お知らせ】先週、「医療保険と高額医薬品」の過去、現在、将来について講演し、社会保障問題に詳しい大学の先生と対談をさせていただき、収録を終えました。近く配信されますので、アップされましたら、またお知らせします。お楽しみに!

Posted on 1月 24th, 2022 by IDAKA

みなさん、お元気ですか?寒さは相変わらずですが、いくらか日が長くなったようで、なんとなく得した気分になる今日この頃。新型コロナの変異株で、飲食店がみーんな閉まっちゃってるのが悲しい限りですが。。。まあ、新型コロナさんもそろそろヒトとの共存を重視し、かりにヒトにとり憑いても悪さは最小限にしようとしている態度も感じられ、もうあんまりああじゃ、こうじゃ言ってもしょうがない。収まるのを待つばかりですね。

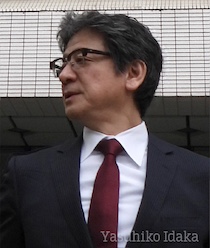

さて先週20日、日本製薬工業協会の岡田安史会長が記者会見で、今後の産業政策論議について結構、踏み込んだ「決意表明」をしました。製薬産業と、公的医療保険は切っても切れない関係なのですが、今後、製薬各社のビジネスのすそ野が「治療」だけではなく、「予知・予防」「予後」にまで広がっていくことを指摘し、「必ずしもすべてを公的保険でカバーすべきとは思っていない」と述べました。さらに、医療保険を含む社会保障論議の入り口、すなわち「給付をどうする?」「負担をどうする?」という根本的な命題にも、製薬業界として「向き合っていく」との姿勢を示しました。

製薬協が医療保険のカバー範囲や、負担の問題に触れるのは、私が知る限り、これまでなかった。

ただ、いつどこで誰が議論し、いつまでにどんな形で、具体案をまとめるのか。また、その具体案は公表するのか。言及はありませんでした。

製薬業界は課題満載ですが、だからこそオープンな議論に参加し、時には身を切るような姿勢を示すことが大事だと考えております。製薬協、岡田会長の発言がたんなる「決意表明」「意気込み」で終わらないで欲しいなあと切に願います。

写真は製薬協の岡田会長。それではみなさま、素敵な一週間をお過ごしください!コロナ禍も冬ももう少しです!

Posted on 1月 17th, 2022 by IDAKA

みなさんお元気ですか?相変わらず冷えますねぇ。新型コロナは変異を続けていますが、それは想定内のこと。昨年のようなドタバタ劇や、恐怖感ばかり煽る情報洪水は、何とか避けて乗り切りたいものです。オミクロン株っていうとなんか「尾身」さんを思い出してしまうのは私だけでしょうか?失礼しました(笑)

さて先週、米国の公的保険センター(CMS)が、エーザイとバイオジェンが共同開発したアルツハイマー型認知症治療薬アデュヘルムについて「公的保険の適応は、臨床試験に参加する患者のみとする」との判断を発表しました。

この薬は、もともと米国で承認の是非を巡り、かなり多くの専門家がネガティブな意見を発していました。しかし、米国食品医薬品局(FDA)は昨年、それを押し切って承認。米国の臨床現場で、どう使われるのか注目されていました。

そんな中で今回、CMSが、新たな判断を示したのです。FDAが有効性、安全性を認めて承認したはずなのに、今後継続してデータを集める臨床試験に参加しないと、公的な保険財源からの支払いはしないというのです。すでに民間保険会社や大手病院チェーンでは、アデユヘルムの採用を見送るケースが多発していましたが、公的保険での使用も制限がかかったことになります。

まあ、企業側から見れば「せっかく承認されたのに普及しない」という悲しい状況に直面しております。

CMSの判断は、アデュヘルムの承認を留保している日本、欧州当局の審査にも影響するものと見られます。アルツハイマー型認知症治療薬の開発ってやっぱり難しい。とはいえ、だからこそのチャレンジであり、イノベーションでもあるわけです。この難局をいかに乗り越えるか?エーザイ、バイオジャンに注目しています。

写真は休日の新宿。久しぶりの歩行者天国。静かあーっでしたわあ(苦笑)それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください!

Posted on 1月 11th, 2022 by IDAKA

みなさんこんにちは!寒い日が続きます。って冬だから当たり前ですね(笑)冬は寒い方がピリッとして気持ちが引き締まる!今回は2022年、1発目の投稿です。

やはり次の薬価改革(4月実施)は、大きな制度改革にはなりませんでした。年末の最後の最後に、特許が切れた先発品、いゆる長期収載品の薬価引き下げについて、厚労省が新しい手法を、いきなり出してきて、そのまま了承ということになりましたが、そのほか全体的にみると、割と業界の意見も活かされている。

さてこれからどうするか?本質的な議論は、これからですね。

新型コロナで良くも悪くもあらゆる領域で、これまでの常識が通用しない。「ゲームチェンジ」が進んでいます。薬価制度も同様で「これまでこうだったからこのままいいのだ!」的な意見だと通りにくくなってきた。そもそも新薬のモダリティ(基盤となる技術、様態)がどんどん進化し、治療すべき疾患の定義付けも日々刻々と変わっている。それこそが製薬企業のイノベーション(技術革新)であり、チャレンジなわけです。そんななかで、社会保障とのバランスで成り立つ薬価制度だけ「そっとしておいて!このままにしておいて!」というのは、なかなか理解されにくい。業界側から新提案をどんどん出していく時期ではないでしょうか?

というわけで今回はこの辺で。写真は都内の一角で。それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください!

Posted on 12月 28th, 2021 by IDAKA

みなさん、お元気ですか?

ヒトの世に大混乱をもたらした新型コロナのパンデミックもようやく落ち着きを見せ、医薬品業界にとって最大の関心事、22年度の薬価制度改革論議もあっけなく決着しました。

薬価制度改革は、中医協(厚労省の審議会)で議論するのですが、開催回数、時間とも近年まれにみる少なさでした。例年10数回するところ、わずか9回。しかも論点を整理したら、そく次の回で具体案が示され、その場で了承となりました。

新型コロナパンデミック、自民党総裁選、衆院選などが重なり、政府としてもあまり深い議論、大きな決断をしたくなかったようです。薬価制度の改革内容も、概ね業界の要望が活かされ、まあ大きく言えば(勿論、あくまでも大雑把に言えばです)「マイルドな改革」だと言えるでしょう。

キャッチフレーズを付けるとしたら、「クリスマスプレゼント改革」「お年玉改革」「課題先送り改革」となりましょうか?要は、大きな課題は、来年以降に先送りした嵐の前の静けさを感じます。

ということで今回はこの辺で。。。

写真は近くのスーパー。忙しくなってきました(笑)あんまり急き立てないでぇー(笑)それでは皆様、素敵な年の瀬をお過ごしください。

Posted on 12月 20th, 2021 by IDAKA

みなさんお元気ですか?2021年も残りわずか。年齢を重ねるごとに感覚的なスピードは上がっていく。

さて各種の取材、記者会見もだんだんリアル開催が復活してきました。コロナ禍前には見られなかった光景ですが、会場に入る前にサーモグラフティ・センサーが設置されているケースもあります。カメラの前に立つと、自動的に体温を測定。入場の是非を判断するって寸法です。

先週、ある記者会見の会場入り口にセンサーがあり、カメラ前に立つと私の体温は36度ちょっと。センサーくんが、元気な声で「正常です!!」って言ってくれました。しかし、もし熱があったら一体、なんて言われたんだろう?受付の方に「もし熱があったら、このセンサーくんはどう答えるんですか?」って聞いたら、「わかりません(苦笑)」とのことでした。「正常」の反対?「い・・・」?ちょっと怖い気がしました(笑)

ということで今回はつまらんよもやま話でした。写真は黄昏時、とある公園にて。それではみなさま、素敵な一週間をお過ごしください。

Posted on 12月 13th, 2021 by IDAKA

みなさんお元気ですか?

新型コロナの感染拡大が弱まってほぼ2か月。変異型のオミクロン株がどうなるかまだ予断を許しません。しかし、現在の感染状況をみると1~6波までで、ひとまず区切りは着いたといってよいのではないでしょうか?なんだか9月までの喧騒が嘘のように日常生活が徐々に平常化しています。

しかし今だからこそ、大事なのは過去を振り返ることだ。そう考えます。20年1月から1年数か月続けてきた新型コロナ対策、各種政策を、現時点に立って、どう評価するか?そこから何を学び、次のパンデミックに備えるかーー。

この9月までの1年数か月は「非常事態」であり、かつ「異常事態」でした。特定施設、空間をターゲットとするクラスター叩き、小中学校など教育機関の閉鎖、いわゆるアベノマスク供給、未承認薬アビガンの増産供給、断続的な緊急事態宣言とGOTOキャンペーン、テレビ、活字メディアの警告的、狂騒的、煽情的な情報発信などなど。

過去1年数か月を振り返り、新型コロナの各政策の有効性、副作用を今だからこそ、冷静に検証し、公的な記録に留めておくべきでしょう。厚労省には、それを目的にした検討会、審議会を設定して欲しいです。

2009年に海外でパンデミックになった新型インフルエンザの時、日本は自国にも、このウイルスが来るのを前提に各種政策を検討して戦略を打ち立てました。ところが、幸い、このウイルスは日本でパンデミックを起こすことはなく、収束していきました。その後、時の経過とともに、ウイルス性感染症に対する恐怖心は薄れ、当時打ち立てた戦略も忘れ去られていきました。

「09年の戦略が実行に移されていたら、新型コロナもこれほどまで混乱することはなかった」。私は何人もの識者から、そんな声を聴きました。

喉元過ぎれば熱さを忘れるー。今度こそ、そうなりませんように。。。。

写真は近所を散策中に撮影。それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください!

Posted on 12月 6th, 2021 by IDAKA

みなさまお元気ですか?

新薬の特許が切れた後に、その新薬と同一成分の薬を製造し、安価で臨床現場に供給する後発医薬品(ジェネリック医薬品=GE)ー。医療費効率化の名のもとに、政府が掲げたGE使用目標80%(数量ベース)は、ほぼ達成しました。さて、この先、GE業界は、どうなるか?

「GEメーカーは企業数が多く、価格のたたき合いをしがち。結果、製造できなくなって供給不安が起きる。企業の再編、統合が必要」。かねて、そんな批判、意見が飛んでいました。

先週、大手GEメーカー、沢井製薬のホールディングス(サワイグループホールディングス=サワイGHD)が福井県のGEメーカー、小林化工を買収、子会社化すると発表しました。

小林化工は、杜撰な製造体制で、昨年、経口真菌剤イトラコナゾールに睡眠剤を混入させ、患者に甚大な健康被害を与えました。その後も複数の製品で続々と問題が発覚、製品回収を繰り返し、行政処分を受けることに。。。もうボロボロと言っていい状態でした。5月に経営陣を刷新して以降、売却先を探していましたが、今回、晴れて沢井製薬が買収することになりました。名前も「トラストファーマテック」に改めるそうです。

小林化工は20年1月に、オリックスに買収されたばかりでした。その年の秋に問題が発覚。オリックスは、わずか2年弱で小林化工を沢井に譲渡することになったわけです。

オリックスという異業種がどんなGEビジネスを展開するか。楽しみにしていたんですが、致し方ありません。オリックスは小林化工を数百億円で買ったと見られますが、沢井への譲渡額はそれより相当、低いでしょう。まあ、沢井側からすれば“救済買収”とでも言いましょうか?

沢井は今年4月から、親会社を置いて、その下に事業を行う関連会社をぶら下げる、ホールディングス方式に姿を変え、色々な事業、企業を買収しやすい体制を敷いていました。とはいえ、国内のGEメーカーの買収には、表向き消極的に見えました。しかし、実際は、そうでもなかったんですね。

これを機に、他のGEメーカーにも再編、統合の動きが出るでしょうか?今後の展開に注目したいと思います。

写真はサワイGHDの澤井光郎会長(CEO)。それでは皆様、素敵な一週間をお過ごしください!

Posted on 11月 29th, 2021 by IDAKA

みなさんお元気ですか?

22年4月の薬価制度改革に関する議論が年末にかけて佳境を迎えます。

今回はコロナ禍の緊急事態宣言、自民党総裁選、衆院選などの影響もあり、公的な議論の回数が極めて少ない。中央社会保険医療協議会薬価専門部会のことですが、従来なら改定前年の4~11月に10回程度は開かれるところ、今回は今日11月29日時点で、わずか6回しか開かれていない。

さすがに今週は12月1日と3日に会合がセットされましたが、遅れを取り戻すには、今後年末までギュウギュウ詰めの予定が組まれることになるでしょう。

ただ、もしかしたらもう公的な会合の意義が薄れているのかもしれない、とも考えます。表ざたにならない水面下の交渉、議論が主流になれば、公的な会合はもはや「セレモニー」でしかない。当然、回数も減る。そうならないことを願います。議論はなんでもオープンに。なかんずく社会保障に関するテーマは薬価改定も含め、国民、一般に開かれていることが大事だと考えます。

というわけで今週はこの辺で。

写真は久々に見た日の出!寒くなってきました。みなさまお身体に気を付けて。素敵な一週間をお過ごしください!