Posted on 6月 20th, 2022 by IDAKA

みなさんお元気ですか?石川県での地震で被害にあった方たちに心よりお見舞い申し上げます。

さてちょっと前のことですが、元厚労省幹部で、今は大学教授、そして厚労省の審議会委員を務める方が、ある製薬業界の集まりで講演しました。テーマは「ヘルスケア産業の未来」で、種々、問題提起はありましたが、期待していた具体案の提示はありませんでした。

ただ、気になったのは「OECD統計を元に日本の医療費水準はもはや低くない(高くなった)といわれるが実はそうでもない」と話された点です。

会員の方はコチラをクリック »

Posted on 6月 13th, 2022 by IDAKA

みなさん、お元気ですか?

みなさん、お元気ですか?

来年23年4月には、薬価(医薬品の保険給付価格)の中間年改定があります。本来、厚労省の関係審議会(主に中央社会保険医療協議会・薬価専門部会)で議論がスタートしていていい頃なんですが、まったく手付かずのままです。

参院選(6月22日公示、7月10日投票)があることが影響しているようです。選挙後の議席がどう変化するか?それによって、各党の力関係も変わり、政策運営の方針に違いが出る。そのため、厚労省、業界内に「いま色々、議論してもしょうがない」というムードが出てくる。選挙前は、いつもこうです。で、結局、議論の時間が大幅に縮小され、最後は官邸主導で「えいやあ!」と、バッサリと決められてしまう。

選挙のたびに、重要な議論や、決めなければならない政策判断を棚上げし、先送り先送りする。選挙後、振出しに戻る。そしてまた選挙と。。。。その繰り返しです。実際、いまの薬価制度は、科学技術の進展、取引環境の変化についていけてない。それは明らかです。いわば今の薬価制度は、改革し、新たな制度を敷くまでの「間に合わせ」です。新薬の画期性の評価、改定頻度、医薬品流通問題(大手卸の談合、必須薬の供給停滞など)との関係など、本気で議論しないとずっと「間に合わせ」のままです。もうあと何年こんな状態が続くんでしょう。「間に合わせ」でお茶を濁していても、何も変わらないのに。。。。

写真は路傍に小さく咲いていた花。誰がいようがいまいが、野の花は咲きよる!それではみなさま素敵な一週間をお過ごしください。

Posted on 6月 6th, 2022 by IDAKA

みなさん、お元気ですか?今週は、どんより曇り空でスタート。というか関東はもう梅雨入りしたとの報道も。。。。激しい気圧、気温の変動を、うまく調整して過ごしたいですね。

さて本日6月6日から、「オーソライズド・ジェネリック(AG)と一般ジェネリック」の現状と、今後をテーマにしたIQVIAのオンデマンドセミナーが配信開始となりました。講演者は、実際に、AGビジネスを成功に導いた元企業トップ、医療現場で医薬品採用を担当しておられる病院薬剤師の先生、そして私、井高恭彦がジャーナリストの立場からお話をさせていただいております。

AGとは、新薬メーカーが自社品の特許が切れた後に、その製品の製造販売を特定企業にだけ許諾し、許諾を得た特定企業が世に送り出す後発品のこと。一般の後発品は、新薬メーカーと製造方法や製造所が異なりますが、AGは製造法が同じで、ものによっては製造所まで同じ場合もあります。

AGを特定企業に製造販売してもらうと、新薬メーカーは一定のロイヤリティ(収益)を得ることができます。そんなこともあってかつては「新薬メーカーは特許期間中に十分利益を得たのに、特許が切れてなおAGで利益を得るのか」と批判的な意見が多かった。肯定的な意見があったにせよ「AGは後発品の使用促進のスピードを速める側面がある。だから、後発品の使用割合が拡大し、定着するまでの“過渡的なビジネスモデル”として今はあってもいいんじゃないか」という、ある種、消極的な賛成論でしかなかった。

ところがここ数年、一般後発品の回収、品質問題が多発していることもあって、新薬メーカーとの関係が近いAGが圧倒的な存在感を発揮、医療機関、患者にも「後発品を使うならAGにしたい」という声が強まっています。

なんでこうなったか?これからどうなるか?IQVIAのセミナーで講演させていただきました。お時間とご興味がございましたら、どうぞご視聴ください。セミナーは5月25日に収録、6月6日から7月7日までオンデマンドで配信されております。

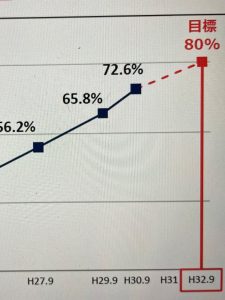

写真は業界の皆様にはおなじみの後発品使用促進の進展図(厚労省公表資料から抜粋)。それではみなさま素敵な一週間をお過ごしください!!!

Posted on 5月 30th, 2022 by IDAKA

みなさん、お元気ですか?穏やかな天気が続きます。

さて先週、アストラゼネカ日本法人の主催で、医薬品臨床試験(治験)と、メーカー、医師、患者の関係をテーマにしたセミナーが開かれ、オンライン参加しました。治験の理解、活性化には当然、メーカー、医師、患者関係が良好であることが、大前提なわけですが、ご承知の通り、日本の場合、この3者の関係がギクシャクして必ずしもうまくいっていない。中でも、情報量の点で、最も下層に位置する「患者」の存在、意見発信の機会が少ない。

セミナーでは「患者の存在、意見の吸い上げが大事だ」という点で識者の見解は一致しました。ただ、それではどうやってそれを具現化するか。具体的な手法となると、なかなか難しい。セミナーに出てきた患者団体の方によると、英国では、トレーニングを積んだ患者代表が、「ペイシェント・エキスパート(PE)」という立場で、医薬品の保険適用、価格設定など政策論議にも参加しているそうです。

日本で社会保障、医療関係の審議会委員は、医師、保険者、自治体関係者の出身者ばかり。「公的な立場代表」もいるにはいるが、ほとんどが有名大学の先生方です。この先生方が、一般国民、患者の声を代弁できるとはとても思えない。審議会で、発言したのを見たこともない委員もいらっしゃいます。

一方、英国のPEにしたって、疾患が治ってもその立場は続けられるのか?それとも治ったら任は解かれるのか?一度、PEを長く続けると、それそれで一専門家になってしまい、大学の先生方とほとんど変わらない権威的立場になってしまいやしないか?など、懸念も抱きます。しかし、日本のように、まったくないよりは、かなりましです。日本もそろそろ国民、患者の声を直接反映する仕組みが必要でしょう。

写真は近くのビルで。風情のあるガラス窓に出会いました!素敵!それでは皆様、素敵な一週間をお過ごしください!

Posted on 5月 24th, 2022 by IDAKA

みなさんお元気ですか?昨日は複数の案件が重なり、1日遅れの更新で失礼します。

先週5月17日はアストラゼネカ(AZ)日本法人の決算会見がありました。21年1~12月の売上高は4198億5800万円、対前比12.1%増で順調に推移。日本市場では第3位とのことです。昨年、英国親会社が買収したアレクシオンファーマシューティカルズは、まだ別法人で日本の売上高に反映されていないので、アレクシオンの売上高を組み込めば、もっと大きくなっていることになりましょう。

AZで最も売上高が大きいのは非小細胞肺がん治療薬タグリッソ。いま外科手術後の補助療法(再発防止などを目的とする薬剤投与)の適応症を追加申請しています。

AZのステファン・ヴォックスストラム社長は「がんを死因としてなくしたい」と、補助療法の追加適応の意義を強調しました。

かつて私が尊敬する外科医は「しっかり手術したのに、“念のため”という理由で、抗がん剤を投与して患者さんを副作用で苦しめるのは忍びない」と嘆き、術後補助療法のあり方に苦言を呈していました。すでに、いくつかの薬剤は、がん手術後の補助療法でかなり広く使われ、学会ガイドラインにも組み込まれています。そのため、どんな患者でも“念のため”術後投与(補助療法)するのが当たり前になっています。しかし、AZのタグリッソは、もともとEGFRという特定遺伝子に変異がある患者に絞って使用されます。遺伝診断で、効果がある患者と効果がない患者をあらかじめ選別してから使うのです。大雑把に言えば、無駄な投与を無くす。タグリッソが術後補助療法の承認を得れば、私が尊敬する外科医の見方も変わるかもしれません。

◆優れた医薬品は「温室効果ガス削減」にも貢献できる

それから印象に残ったのは温室効果ガス排出ゼロに向けたAZの提言。全部で6項目あるのですが、「日本の温室ガス排出の4.6%はヘルスケア関連。最も大きいのは患者さんの入院なので、短縮化に向け、関係当局と話し合っていく」(ヴォックスストラム社長)との言葉が響きました。優れた医薬品開発は、温室効果ガス排出削減に貢献できるのかもしれないと気付かされました。

写真はAZ日本法人のヴォックスストラム社長。これからも地道に各社をウォッチしてまいります。それでは皆様、素敵な一週間をお過ごしください。

Posted on 5月 23rd, 2022 by IDAKA

Posted on 5月 16th, 2022 by IDAKA

はい!皆さんこんにちは!先週のゴールデンウィーク明け以降、愚図ついた天気が続きますが、お元気でしょうか?

米国研究製薬工業協会(PhRMA)が本日16日午後、記者会見を開催。日本代表のジェームズ・フェリシアーノ氏(在日執行委員会委員長、アッヴィ合同会社社長)が、こう話しました。

「日本の薬価制度は15年以降、50個を超える見直しがあった。その都度、本社、本部に報告しなければならない。とくに苦痛だったのは、新薬創出加算(特許期間中の保険薬価を維持する制度)の対象範囲縮小と、毎年の薬価改定、市場拡大再算定の理不尽な対象選定だ。本社への説明はホントにつらかった」。

ちょうど同日、日本、欧州、米国の製薬団体が共同提案を公表し、「医薬品の研究開発促進」や「医薬品産業の健全な育成」を訴えています。その中でも、薬価制度については「透明性・予見性」の維持を強調しています。簡単に言うと「薬価を引き下げるための制度の見直しを、短期間に何度もやらないでください!先行きがどうなるかわからないと、事業計画が建てられなくなる。結果、日本への新薬導入も躊躇せざるを得ない」ってことです。

実際、ヘルスケアの大手調査会社IQVIAの予測調査でも、日本の医薬品市場は主要10か国で唯一マイナス。特許期間中の医薬品の保険価格も政策的にどんどん下げられています。日米欧3極の製薬業界団体は共同で、日本政府に強く改善策を求めていく方針です。

今後、政府がどこまでどう受け止めるか?

夏の参院選、新型コロナをはじめとする感染症の脅威、23年4月予定の診療報酬、薬価制度改改革。。。。。そんな中で、医薬品産業政策についても各方面、各段階で議論が進んでいきます。今後も、しっかりウオッチして参ります。

写真はフェリシアーノ氏。毎回、日本語でプレゼンテーションしてくださいます。いまだ英語に弱い私にとって大変ありがたい。感謝です!!!今回の記者会見には、会場に行ってリアルに参加しました。業界の皆様に直接、お会いできるライブは、やっぱりいいです。曇天に引きずられて沈みがちな気持ちも上向きます!それではみなさん、素敵な一週間をお過ごしください!!!

Posted on 5月 9th, 2022 by IDAKA

みなさん、お元気ですか?2年ぶりにコロナ規制無しだったゴールデンウィークも終了!!!いかが過ごされたでしょうか?

新型コロナ。。。休み中に感染したヒトも増え、休み明けで検査数も増えるので、まあ一般メディアが定番とする「前週と比べて〇人減った!」「〇人増えた!」ということで言えば、今後しばらく増える可能性があります。しかし、1年前、2年前のように「危ない!」「死んでしまうぞ!」と、ヒステリックに大騒ぎする“煽り報道”“煽り発信”も少なくなり、世の中も大分、冷静になってきました。

国を挙げた新型コロナ対策が始まって、もう3年目です。この間、コロナの感染には地域差、民族差があり、海外で実施している施策をそのまま持ち込めばいいわけではないことが明確になりました。また、患者を受け入れる医療機関、医師の積極性に濃淡があり、日本の医療提供体制の脆弱性が見えてきました。

今後も警戒、注意は必要ですが、全世界一律の対策は「正解」ではない。その地域、民族にもっとも適した対策を打つ必要がある。そう考えると、こっから先、日本はじめ世界各国の首脳陣は、感染症対策に関する運営センス、アイディアの独自性が問われる。

日本のことで言えば、そろそろSARS、MARSと同等の対策ランク「2類」を緩め、人々が活動しながら、感染を最小限(ゼロにするのは不可能なので。。。)に抑える。日本独自の政策を確立する時期が来ています。

ということで今週はこの辺で。。。写真は連休中に訪れた上野の美術館前で撮影。それでは皆様、素敵な一週間をお過ごしください。

Posted on 5月 2nd, 2022 by IDAKA

みなさん、お元気ですか?世間は、ゴールデンウイークのド真ん中!暦通りの方もいるし、先週金と今日、月曜にお休みを取って「ひゃっほー!10連休!!!!」なんて羨ましい方もいらっしゃるかもしれませんね。

さて先週4月26日付で、キュアアップが申請していた高血圧用治療アプリが承認され、年内にも販売される見通しになりました。医師の処方コードをもらって、患者がアプリをダウンロード。そこから発せられる各種情報を受けて生活習慣を改善すると、血圧を下げ、健常値を維持できる効果があります。医療保険の対象です。このアプリが広がり、治療現場で成果が積みあがっていけば、「とりあえず出しとくかあ」みたいに、安易だった高血圧治療薬の処方は少なくなるかもしれません。

アプリはソフトウエアですから、医薬品のように物理的に運んだり、保管したり必要はない。処方コードに沿って、患者が自分の端末にダウンロードした時点で購入完了、使用開始となる。だから薬のような大所帯の販売部隊はいらないかもしれませんね。キュアアップの佐竹晃太社長も基本的に単独1社での販売管理体制を整備すると話しています。

しかし、アプリはまだ新アイテムですから、医療現場でいかに理解してもらうかが今後の課題です。佐竹社長も「販売の協業は否定しない」と言っておられます。個人的には、理解浸透という面で、メーカーや、CSO(医薬品販売受託会社)が参加するのも悪くないのではないかと考えます。

写真はキュアアップの佐竹晃太社長。それではみなさま、素敵な一週間をお過ごしください。

【速報4月27日付】

キュアアップの高血圧治療用アプリが「承認」獲得

生活改善指導で「医薬品を代替」、“医療費1.9兆円”の抑制に挑む

Posted on 4月 25th, 2022 by IDAKA

みなさん、お元気ですか?寒暖の著しい波が、続いていますね。温度調節が難しい今日この頃です。

さて先週はいくつか記者会見がありましたので、その印象記を一席。。。。

◆MSDの会見は毎回、質問が殺到

まずMSD製薬の年次会見(21日)。昨年4月の薬価引き下げでダメージを受けましたが、抗がん剤キートルーダなどが順調で売上高は2890億円(7.5%アップ)。今期22年は薬価改定もないし、コロナ治療薬ラゲブリオなどが貢献するので、順調に伸びるでしょう。

MSDの記者会見は、このところ毎回、質問が殺到します。コロナ治療薬、抗がん剤、子宮頸がんワクチンなど、わかりやすい製品、事業が多い。加えて昨年は、1社単独で日本の薬価制度について意見表明したことでも注目されました。記者会見では、カイル・タトル社長が事業全体を説明した後、白石博満副社長が研究開発、ビジネス、医療保険など様々な角度から、毎回、日本語で丁寧に深く補足説明する。会見の運びも極めてスムーズです。そんなこんなで参加している記者の「もっと理解したい」「質問したい」というモチベーションが非常に高まっているように思います。

MSD製薬には、ベテランの広報担当者が複数名いらっしゃいます。その方々の「志」「磨き上げたプロの気配り」あってのことでしょう。最近は、自社の広報を縮小し、PR会社に丸投げってケースも散見されます。MSDには是非、「トップシフトの本気の広報」を続けて行って欲しいです。

◆薬事、医療品評価委員会の共通テーマは「未病への対応」

そして翌22日、新薬メーカー73社で構成される日本製薬工業協会が薬事委員会、医薬品評価委員会の活動計画についてリアル会見を設けてくださいました。

薬事委は主に、医薬品の「承認申請」、医薬品評価委は、主に医薬品の「安全性、有効性の各種試験」について検討する委員会ですが、22年度は共通課題も沢山、あります。その中でも注目は「未病への対応」です。

従来の医薬品の定義は「疾患を治す」でしたが、これからは疾患になる前に、予防する。すなわち“未”だ“病”ではないうちに対応する。それが大事な時代になりました。製薬業界として、この問題にどう向き合うのか?それを両委員会で議論することになります。まだまだ書きたいこと、お伝えしたいことは尽きませんが、今回は、この辺で!!!!

おいおい改めてディープに発信いたします。

写真は、MSDのタトル社長、白沢副社長のツーショット。二番目が薬事委員会委員長の柏谷裕司氏(武田薬品)、三番目が医薬品評価委員会委員長の柳澤学氏(エーザイ)。丁寧にご説明したいただき、感謝しております。それでは皆様、素敵な一週間をお過ごしください。