Posted on 8月 29th, 2010 by IDAKA

最近、新薬メーカーが長期収載品と、後発品事業を同時一体的に展開する新たなビジネスモデルが流行ってます。ファイザーが、この形態を「エスタブリッシュ事業」と命名、10月から本格的に事業を開始する第一三共エスファも、これを使っています。信頼感が確立された医薬品という意味だそうです。ただ、いま政府が進めている後発品の使用促進策からすると、ちょっと無理もあります。特許が切れた長期収載品は、後発品に道を譲るのが、基本路線なのに、「エスタブリッシュ」は、長期収載品と後発品の双方に力を入れることになるからです。いわば「アクセル」と「ブレーキ」を同時に踏むようなものです。もちろん、将来は、長期収載品も後発品もない「特許が切れた医薬品」(言い換えればエスタブリッシュ品)をひとくくりにした低薬価施策が実施されるかもしれません。しかし、いまはあくまで、後発品のみ使用促進なんです。この辺りを各社がどう考えているのでしょうか?取材します。

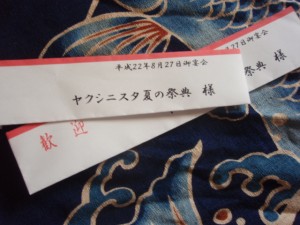

で、写真は先日、宴会をやった時の箸袋です。 私は「薬新」を文字って、とくに仲の良い友人を、勝手に「ヤクシニスタ」と称してます(笑)先日、都内某老舗旅館にて、「ヤクシニスタ夏の祭典」を開催、北は北海道、南は九州、沖縄まで、さらには太平洋、日本海を隔てた世界各国から、国境を越え、選りすぐりのヤクシニスタ達が続々と参集。大宴会と相成り申し侯!!!

で、写真は先日、宴会をやった時の箸袋です。 私は「薬新」を文字って、とくに仲の良い友人を、勝手に「ヤクシニスタ」と称してます(笑)先日、都内某老舗旅館にて、「ヤクシニスタ夏の祭典」を開催、北は北海道、南は九州、沖縄まで、さらには太平洋、日本海を隔てた世界各国から、国境を越え、選りすぐりのヤクシニスタ達が続々と参集。大宴会と相成り申し侯!!!

Posted on 8月 24th, 2010 by IDAKA

前回のブログで、済生会、労働者健康福祉機構、日赤、厚生連が「すべて厚労省所管」というのは誤りでした。お詫びして、見出し、内容の一部を書き換えさせていただきます。大変、失礼しました。

Posted on 8月 23rd, 2010 by IDAKA

厚労省が7月末の医薬品流通改善懇談会で、医薬品の価格がなかなか決まらず、長期未妥結・仮納入が続く医療機関として、済生会、労働者健康福祉機構、日赤、厚生連を名指ししました。毎度のことなんで、医薬品流通に詳しい方なら、特段、驚くには値しないことですが、よく考えると、国内の医療機関運営を所管する省庁は厚労省です。それなのに厚労省はこれまで医療機関に強くものを言わないまま、流通改善の緊急提言を出し、メーカーや卸の尻を叩いているだけでした。なんとかならないもんでしょうか?民主党政権の基本は「政治主導」。あまり目立った「行政指導」は、時代に逆行するかもしれませんが、これは別でしょう。そろそろ、動いてほしい。いや動くべきでしょう。

厚労省が7月末の医薬品流通改善懇談会で、医薬品の価格がなかなか決まらず、長期未妥結・仮納入が続く医療機関として、済生会、労働者健康福祉機構、日赤、厚生連を名指ししました。毎度のことなんで、医薬品流通に詳しい方なら、特段、驚くには値しないことですが、よく考えると、国内の医療機関運営を所管する省庁は厚労省です。それなのに厚労省はこれまで医療機関に強くものを言わないまま、流通改善の緊急提言を出し、メーカーや卸の尻を叩いているだけでした。なんとかならないもんでしょうか?民主党政権の基本は「政治主導」。あまり目立った「行政指導」は、時代に逆行するかもしれませんが、これは別でしょう。そろそろ、動いてほしい。いや動くべきでしょう。

で、写真は最近撮った夏の空。私は泳ぐのが好きなんですが、夏はやっぱり屋外プール。屋内はダメ。息継ぎした時、右左45℃の角度から一瞬だけ見える青い空が大好きなんです!心の中で、「夏ってサイコー!」って叫びます。

Posted on 8月 18th, 2010 by IDAKA

ジェネリック(GE)専業メーカー上位数社の10年3月期第一四半期決算。すごくいいですね。とくに調剤薬局での採用が伸びています。気になるのは、最近、GE事業に名乗りを上げたファイザー、第一三共、興和テバなど新興勢力です。今後どうなるか。専業上位は表向き「脅威」と言いますが、本音を聞くと「できるもんならやってみろ」。冷ややかな意見が多いです。政府の使用促進策が続く限り、GE専業はしばらく安定成長が続くと見ています。国内専業同士の合併や、外資との提携は、まだまだ先のようです。

ジェネリック(GE)専業メーカー上位数社の10年3月期第一四半期決算。すごくいいですね。とくに調剤薬局での採用が伸びています。気になるのは、最近、GE事業に名乗りを上げたファイザー、第一三共、興和テバなど新興勢力です。今後どうなるか。専業上位は表向き「脅威」と言いますが、本音を聞くと「できるもんならやってみろ」。冷ややかな意見が多いです。政府の使用促進策が続く限り、GE専業はしばらく安定成長が続くと見ています。国内専業同士の合併や、外資との提携は、まだまだ先のようです。

で、写真は医薬経済社3階踊り場で撮影。同社華道部の草月流師範作の生け花。デンファレというそうです。ほっこり可憐。なごみます。

Posted on 8月 16th, 2010 by IDAKA

疾患の変遷を、文明との関係で大きく分類する研究があるそうです。それによると、第1段階はライフラインが未熟な社会の胃腸系感染症、その後、上下水道が整備され、胃腸系を克服し、工業化社会がやってきて第2段階の呼吸器感染症の時代が来ます。それでも、ペニシリンをはじめとする抗生物質が開発され、第2段階を克服。平均寿命も伸び、第三段階に糖尿病、高血圧などいわゆる生活習慣病や、がんの時代が到来します。で、第3段階を克服した後の未来世界。第4段階には、ふたつの予測があります。ひとつは精神疾患や自殺の世界。もうひとつは、抗生物質の使い過ぎで耐性菌が蔓延し、感染症の時代に逆戻りするという予測です。私は、どうやら、2つとも正解のような気がします。さて、人類は第4段階をいかに乗り切るか!?私たちみんなに課せられたテーマです。

疾患の変遷を、文明との関係で大きく分類する研究があるそうです。それによると、第1段階はライフラインが未熟な社会の胃腸系感染症、その後、上下水道が整備され、胃腸系を克服し、工業化社会がやってきて第2段階の呼吸器感染症の時代が来ます。それでも、ペニシリンをはじめとする抗生物質が開発され、第2段階を克服。平均寿命も伸び、第三段階に糖尿病、高血圧などいわゆる生活習慣病や、がんの時代が到来します。で、第3段階を克服した後の未来世界。第4段階には、ふたつの予測があります。ひとつは精神疾患や自殺の世界。もうひとつは、抗生物質の使い過ぎで耐性菌が蔓延し、感染症の時代に逆戻りするという予測です。私は、どうやら、2つとも正解のような気がします。さて、人類は第4段階をいかに乗り切るか!?私たちみんなに課せられたテーマです。

で、写真は8月2日号で紹介した恵比寿のダイニングバーZESTで撮影。天井から下がっていた大きなシャンデリアです。お盆休み中に、「軽く寄ってくか」ということで中に入ったら、思わぬ知人がいて結局、かなり飲んでしまいました(笑)。

Posted on 8月 9th, 2010 by IDAKA

医療機器業界の方に聞いた話。脳ドックの受診者数がかなり増えているそうです。30代後半のプロ野球コーチがクモ膜下出血でお亡くなりになって以降、その数はさらに急増しているそうです。で、悩ましいことが起きています。かなりの割合で、血栓が見つかってしまうんです。なぜかと言うと、40代以上の成人男性の8、9割は、大なり小なり、もともと血栓を持っている。それがドックの普及で、表に出てきちゃってるんです。治療は、薬物にせよ、手技にせよリスク(要するに失敗)が伴います。しかも、そのリスクは、放っておいて破裂するリスクとほぼ変わんないんだそうです。昨今、医療過誤訴訟も多く、治療するかどうか、医師は患者の判断に委ねます。血栓の存在を知った人は悩みます。それが高じて、今度はうつ病になってしまう人もいるそうです。医療の技術革新が生んだ「罪」とでもいいましょうか。私は、「受けない方が正解だな」と考えて、脳ドック代を払いたくない自分を正当化しています(笑)

医療機器業界の方に聞いた話。脳ドックの受診者数がかなり増えているそうです。30代後半のプロ野球コーチがクモ膜下出血でお亡くなりになって以降、その数はさらに急増しているそうです。で、悩ましいことが起きています。かなりの割合で、血栓が見つかってしまうんです。なぜかと言うと、40代以上の成人男性の8、9割は、大なり小なり、もともと血栓を持っている。それがドックの普及で、表に出てきちゃってるんです。治療は、薬物にせよ、手技にせよリスク(要するに失敗)が伴います。しかも、そのリスクは、放っておいて破裂するリスクとほぼ変わんないんだそうです。昨今、医療過誤訴訟も多く、治療するかどうか、医師は患者の判断に委ねます。血栓の存在を知った人は悩みます。それが高じて、今度はうつ病になってしまう人もいるそうです。医療の技術革新が生んだ「罪」とでもいいましょうか。私は、「受けない方が正解だな」と考えて、脳ドック代を払いたくない自分を正当化しています(笑)

で、写真は日光・鬼怒川を訪れた時に撮影した滝。涼しげです。近づくと小さな霧状の水が頬にあたって気持ちいい!

Posted on 8月 4th, 2010 by IDAKA

先の参院選で、日本医師会の推進候補は全員落選、日本薬剤師会の推薦候補は当選しましたが、集票力は、いずれも過去に比べて圧倒的に落ちています。特定の組織や団体が牛耳っていた日本の政治が変わりつつあるということです。国民にとっては、喜ばしいことだし、日医や日薬にとっても団体としての存在意義を見つめ直す良いきっかけになるのではないでしょうか?中でも日医。そもそも構成員である開業医の社会的ステイタスは落ちる一方です。人と人との関係がどんどん希薄化するなかで、かつてのような地域密着型の「赤ひげ」的存在感を発揮するのが難しくなっているからだと思います。このまま明るいビジョンが見いだせなければ組織の力はさらに落ちていくと考えます。「組織首脳陣の政治的力量」以前に「未来ビジョンの不在」が問題だと思います。

先の参院選で、日本医師会の推進候補は全員落選、日本薬剤師会の推薦候補は当選しましたが、集票力は、いずれも過去に比べて圧倒的に落ちています。特定の組織や団体が牛耳っていた日本の政治が変わりつつあるということです。国民にとっては、喜ばしいことだし、日医や日薬にとっても団体としての存在意義を見つめ直す良いきっかけになるのではないでしょうか?中でも日医。そもそも構成員である開業医の社会的ステイタスは落ちる一方です。人と人との関係がどんどん希薄化するなかで、かつてのような地域密着型の「赤ひげ」的存在感を発揮するのが難しくなっているからだと思います。このまま明るいビジョンが見いだせなければ組織の力はさらに落ちていくと考えます。「組織首脳陣の政治的力量」以前に「未来ビジョンの不在」が問題だと思います。

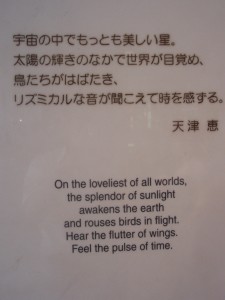

で、写真は渋谷・京王井の頭線からマークシティを通って銀座線に向かう途中の構内で撮影。「Bright Time」という壁画の隣にあった時計です。キャンディのような愛くるしさ、それでいて生き物のような鼓動を感じさせるデザインです。オフの日の腕時計にしたいです。その下に作者、天津恵さんの詩が添えられています。詩聖タゴールを彷彿させます。http://www2.ocn.ne.jp/~keiart/

Posted on 8月 2nd, 2010 by IDAKA

先日、日本調剤の三津原博社長にインタビューする機会を得ました。窮迫する医療保険財政。一方で、少子高齢化には歯止めがかかりません。そんななか、三津原社長は「医療保険を二階建てにすべき」という自論をお持ちです。自動車保険のように必要最低限の保障を公的保険でまかない、それ以上は任意保険あるいは自己負担にするという考えです。三津原社長曰く「国民はそんなにお金がないわけではない。ホントに必要だと思えば、自分で判断して負担するさ。例えば心臓が駄目になって、2000万円で交換してくれると言ったら、俺は払うよ。だろ?」と・・。ところが間髪をいれず、隣にいた常務が切実な口調で答えたんです。「2000万円?いやあー。俺だったら、ちょっと待てよって考えちゃうけどなあー」と。その絶妙なタイミングと、語り口調に、三津原社長含む同席者全員が、どっと大笑いしてしまいました。インタビューの詳細は、医薬経済8月1日号に掲載⇒http://www.risfax.co.jp/product/iyaku.html 。 あのことだけでなく、あんなことも、こんなことも。三津原社長は、率直に答えてくださいました。

先日、日本調剤の三津原博社長にインタビューする機会を得ました。窮迫する医療保険財政。一方で、少子高齢化には歯止めがかかりません。そんななか、三津原社長は「医療保険を二階建てにすべき」という自論をお持ちです。自動車保険のように必要最低限の保障を公的保険でまかない、それ以上は任意保険あるいは自己負担にするという考えです。三津原社長曰く「国民はそんなにお金がないわけではない。ホントに必要だと思えば、自分で判断して負担するさ。例えば心臓が駄目になって、2000万円で交換してくれると言ったら、俺は払うよ。だろ?」と・・。ところが間髪をいれず、隣にいた常務が切実な口調で答えたんです。「2000万円?いやあー。俺だったら、ちょっと待てよって考えちゃうけどなあー」と。その絶妙なタイミングと、語り口調に、三津原社長含む同席者全員が、どっと大笑いしてしまいました。インタビューの詳細は、医薬経済8月1日号に掲載⇒http://www.risfax.co.jp/product/iyaku.html 。 あのことだけでなく、あんなことも、こんなことも。三津原社長は、率直に答えてくださいました。

で、写真はドイツ、ミュンヘン。ではなく、なんと都内。恵比寿1丁目付近なんですよ。左側に見えるZESTはガレージ風のおしゃれなダイニングバー。 お値段もリーズナブルな感じなんで、今度、寄ってみたいと思います。

Posted on 7月 29th, 2010 by IDAKA

やはりと言うか、またかと言うか。28日の医薬品流通改善懇談会。ほとんど現状報告に止まり、核心を突いた議論のやり取りにはなりませんでした。「18年度と20年度を比べて仕切価も割戻し・アローワンスも縮まったけど、卸の一次売差は拡大した」。そういう報告が出たんだから、「何で売差が広がったのか」とか、「経済合理性のある取り引きとは何か」とか、流通改善の本質について真正面から議論すべきだと思うのですが、全然そうなりません。そもそも日本の医療用医薬品流通の歪みは、メーカー、卸、ユーザーの「もたれ合い」が原因。懇談会という公開の場で、率直に議論を戦わすことによって、「もたれ合い」から脱却すべきなのに、懇談会そのものに「もたれ合い」ムードが漂っています。それぞれ個別にお話しを伺うと、相手の問題を厳しく指摘するのに、懇談会で直接、顔を合わすと、お互いがお互いを慮って、何にも言いません。「まあ、まあ、公開の場だし、お互い厳しいこと言うのはやめましょうや」って感じです。だから、せいぜい順番に一方的に意見を言うだけで終わってしまいます。厚労省も、資料作って説明するだけじゃなくて、もっとリードして欲しいです。あんまり踏み込んだら、“官製談合”のそしりを免れないんで、慎重になるのもわかりますが、せめて議論のテーマぐらい投げかけてもいいんじゃないでしょうか?これじゃあ、この懇談会。年に一度の「顔見せ余興」になってしまいます。

やはりと言うか、またかと言うか。28日の医薬品流通改善懇談会。ほとんど現状報告に止まり、核心を突いた議論のやり取りにはなりませんでした。「18年度と20年度を比べて仕切価も割戻し・アローワンスも縮まったけど、卸の一次売差は拡大した」。そういう報告が出たんだから、「何で売差が広がったのか」とか、「経済合理性のある取り引きとは何か」とか、流通改善の本質について真正面から議論すべきだと思うのですが、全然そうなりません。そもそも日本の医療用医薬品流通の歪みは、メーカー、卸、ユーザーの「もたれ合い」が原因。懇談会という公開の場で、率直に議論を戦わすことによって、「もたれ合い」から脱却すべきなのに、懇談会そのものに「もたれ合い」ムードが漂っています。それぞれ個別にお話しを伺うと、相手の問題を厳しく指摘するのに、懇談会で直接、顔を合わすと、お互いがお互いを慮って、何にも言いません。「まあ、まあ、公開の場だし、お互い厳しいこと言うのはやめましょうや」って感じです。だから、せいぜい順番に一方的に意見を言うだけで終わってしまいます。厚労省も、資料作って説明するだけじゃなくて、もっとリードして欲しいです。あんまり踏み込んだら、“官製談合”のそしりを免れないんで、慎重になるのもわかりますが、せめて議論のテーマぐらい投げかけてもいいんじゃないでしょうか?これじゃあ、この懇談会。年に一度の「顔見せ余興」になってしまいます。

で、写真は品川駅のアトレ入り口にあるカフェ。ちょっとだけニューヨーク。。。

Posted on 7月 26th, 2010 by IDAKA

幼児あるいは児童虐待がエスカレートしています。「きびしいせっかんや、体罰なら昔からあった」という論も理解できなくもなくありませんが、死に至らしめるまで追い込む「事件」が、これだけ多発するのは、やはり異常事態だと考えるべきでしょう。私が注目しているのは「事件」の舞台に、かなりの割合で「内縁の夫」とか、「連れ子」というキーワードが浮上することです。つまり親子とは言っても、父親が「実父」でないケースが非常に多い。逆に女親が「実母」でないケースで、起こる「事件」は聞いたことがありません。

幼児あるいは児童虐待がエスカレートしています。「きびしいせっかんや、体罰なら昔からあった」という論も理解できなくもなくありませんが、死に至らしめるまで追い込む「事件」が、これだけ多発するのは、やはり異常事態だと考えるべきでしょう。私が注目しているのは「事件」の舞台に、かなりの割合で「内縁の夫」とか、「連れ子」というキーワードが浮上することです。つまり親子とは言っても、父親が「実父」でないケースが非常に多い。逆に女親が「実母」でないケースで、起こる「事件」は聞いたことがありません。

インドのハヌマン・ラングールという猿は、ボスが変わると、新しいボスがメスの連れ子を殺してしまうケースがあるそうです。http://www.rin-5.net/001-250/032-kodoroshi-koudougaku.htm

人の場合、再婚し、連れ子がいても立派に、父親として愛情を注ぎ、経済を支えてらっしゃる方が大半ですから、普遍化はできませんが、もし数%でも、ハヌマン・ラングールのような遺伝子を持つ人がいて、その人が連れ子のある女性の父親になったら・・・。と考えてしまいます。モラル破壊とか、価値観崩壊とか、親の未熟さとか、責任放棄とか、ありきたりの言葉で、当事者を責め立てても何も変わりません。地域社会でのチェック体制を強化するのも大事ですが、それも、いまひとつ成果を上げません。 人とは何か、男女とは何か、子供とは何か、家族とか何か、社会とは何かという根本を問い直す文化人類学、生物学的なアプローチが必要だと考えます。そして未然防止システムを構築すべきです。

で、写真は近所のカフェの扉。よくある「押す」ではなくて、「おして」と書いてあります。なんだか、胸がキュンとして「あ、はい」とか言ってしまいそうになりません?えっ、ならない?失礼いたしましたあ~!!

で、写真は先日、宴会をやった時の箸袋です。 私は「薬新」を文字って、とくに仲の良い友人を、勝手に「ヤクシニスタ」と称してます(笑)先日、都内某老舗旅館にて、「ヤクシニスタ夏の祭典」を開催、北は北海道、南は九州、沖縄まで、さらには太平洋、日本海を隔てた世界各国から、国境を越え、選りすぐりのヤクシニスタ達が続々と参集。大宴会と相成り申し侯!!!

で、写真は先日、宴会をやった時の箸袋です。 私は「薬新」を文字って、とくに仲の良い友人を、勝手に「ヤクシニスタ」と称してます(笑)先日、都内某老舗旅館にて、「ヤクシニスタ夏の祭典」を開催、北は北海道、南は九州、沖縄まで、さらには太平洋、日本海を隔てた世界各国から、国境を越え、選りすぐりのヤクシニスタ達が続々と参集。大宴会と相成り申し侯!!!